日本には長い歴史の中で培われた美しい言葉や文化があります。その中でも、旧暦の月名は四季折々の風情や自然の移り変わりを表現した素晴らしい伝統の一つです。しかし、現代の太陽暦に慣れ親しんだ私たちにとって、旧暦の月名は覚えにくく、なかなか馴染みのないものになっているかもしれません。

本記事では、旧暦の月名を楽しく覚えるための方法をご紹介します。旧暦の基本知識から始め、月名の由来や意味を学び、語呂合わせなどを活用した記憶法まで、実践的なアイデアを幅広くご紹介します。また、日本の伝統行事との関連や、現代生活での旧暦の活用方法についても触れていきます。

旧暦の月名を知ることで、より深く日本の文化を理解し、四季の移り変わりを感じることができるようになります。ぜひ、楽しみながら学び、日常生活に旧暦の美しい言葉を取り入れてみてください。

旧暦の月名を楽しく覚える方法

陰暦とは?旧暦の基本知識

陰暦(旧暦)は、太陽の運行ではなく月の満ち欠けを基準とした暦のことです。約29.5日を1か月とし、12か月では約354日となるため、現代の太陽暦(グレゴリオ暦)よりも約11日短くなります。そのため、数年に一度閏月(うるうづき)を挿入し、暦のズレを調整する工夫がされてきました。

旧暦の特徴は、農作業や季節の行事と密接に結びついていることです。たとえば、旧暦の1月は現在の1月下旬から2月上旬にあたるため、新年の行事や祭りは、当時の自然の移り変わりと深く関係しています。

また、二十四節気という仕組みがあり、春分・秋分・夏至・冬至といった重要な節目を旧暦の中に組み込むことで、季節をより正確に把握することができました。

また、旧暦は日本だけでなく、中国や韓国、ベトナムなどの東アジア諸国でも使用されており、それぞれの国の文化と結びついた独自の暦法へと発展しました。現在でも、農業暦や伝統行事のために旧暦が利用されることがあり、日本ではお盆や節分、七夕などの行事が旧暦の日付に基づいて行われることが多いです。

このように、旧暦は単なる過去の暦ではなく、現在の生活にも影響を与え続けている貴重な文化的要素の一つなのです。

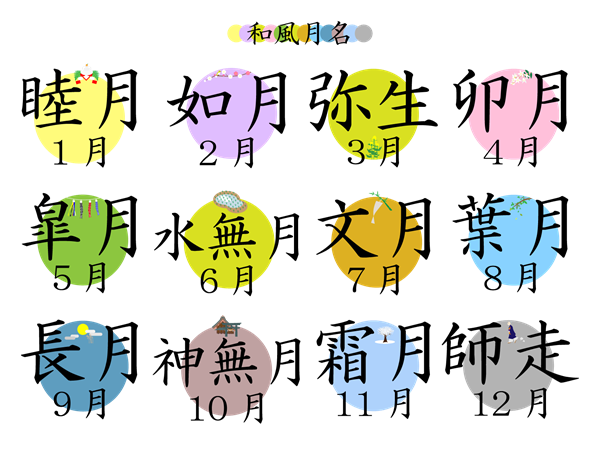

旧暦の月名一覧とその意味

旧暦の各月には美しい和風の名称がつけられています。

| 旧暦の月名 | 現代の対応月 | 意味・由来 |

|---|---|---|

| 睦月(むつき) | 1月 | 親族が集まり仲睦まじく過ごす月 |

| 如月(きさらぎ) | 2月 | 寒さが厳しく、衣を更に重ね着する月 |

| 弥生(やよい) | 3月 | 草木がいよいよ生い茂る月 |

| 卯月(うづき) | 4月 | 卯の花が咲く月 |

| 皐月(さつき) | 5月 | 早苗を植える月 |

| 水無月(みなづき) | 6月 | 田に水を張る月(水無=水の月) |

| 文月(ふみづき) | 7月 | 書を開き学ぶ月 |

| 葉月(はづき) | 8月 | 木々の葉が落ち始める月 |

| 長月(ながつき) | 9月 | 夜が長くなる月 |

| 神無月(かんなづき) | 10月 | 神々が出雲へ出向く月 |

| 霜月(しもつき) | 11月 | 霜が降り始める月 |

| 師走(しわす) | 12月 | 師(僧侶)が忙しく駆け回る月 |

旧暦の由来と季節感について

旧暦は季節の移り変わりと密接に結びついています。たとえば、弥生は「草木が生い茂る時期」、長月は「夜が長くなる時期」など、自然の変化が月名に反映されています。

旧暦では、月の名称がその季節の特徴や風物詩を象徴しており、農業や行事と深く関連しています。

たとえば、皐月(さつき)は「早苗を植える月」とされ、田植えが盛んに行われる時期を表しています。

また、水無月(みなづき)は「水がない月」ではなく、「田に水を引く月」を意味し、農耕と結びついた命名がなされています。

さらに、旧暦の季節感は二十四節気とも関連しており、立春・立夏・立秋・立冬をはじめ、春分や秋分といった節目が重要な役割を果たしていました。たとえば、長月(ながつき)は「夜が長くなる月」とされ、秋分を過ぎると日が短くなり、夜の時間が増えていくことから名付けられました。

このように、旧暦の月名はその時期の自然の移り変わりを映し出し、日本の風土や暮らしと調和した文化的要素を含んでいます。季節を意識しながら旧暦の月名を覚えることで、昔の人々の生活や価値観に触れることができるでしょう。

旧暦の月名を覚えるための語呂合わせ

暗記に役立つ語呂合わせ一覧

旧暦の月名を楽しく覚えるために、語呂合わせを活用するのも効果的です。語呂合わせは、リズミカルな言葉やイメージしやすいフレーズを組み合わせることで、記憶を助けます。

例えば、学校の勉強で九九や年号を覚えるのと同じように、旧暦の月名も語呂合わせを使えば、より楽しく簡単に記憶することができます。語呂合わせは、子どもから大人まで幅広い年代で活用できる暗記法であり、特に日本文化や伝統行事に親しみたい方にとっては役立つ学習法となるでしょう。

また、語呂合わせを作る際には、韻を踏んだり、イメージしやすい言葉を選んだりすることで、さらに記憶に残りやすくなります。例えば、「睦月」は「むっつ仲良く睦まじい」、「如月」は「着物をさらに着る」といったように、語感や意味を関連付けることで覚えやすくなるのです。

さらに、語呂合わせには自分自身で考えて作る楽しさもあります。自分だけのオリジナルの語呂合わせを作ることで、より記憶が定着しやすくなります。友人や家族と一緒に語呂合わせを考えたり、クイズ形式で楽しんだりすることで、学習の効果を高めることができるでしょう。

このように、語呂合わせを活用することで、旧暦の月名を楽しく効率的に覚えることが可能です。

例

- むっつ仲良く睦まじい(睦月)

- 着物をさらに着る(如月)

- 弥生の草木が生い茂る(弥生)

- 卯の花が咲く(卯月)

月名の語呂合わせの作り方

- 月名の由来を理解する

- 連想しやすい単語を考える

- リズムよく並べる

例:「水無月(水を張る月)」→「田んぼに水を張る水無月」

スポンサーリンク

自分だけのオリジナル語呂合わせを作ろう

オリジナルの語呂合わせを作れば、さらに記憶しやすくなります。好きな言葉や趣味に関連付けて覚えるのもおすすめです。

例えば、好きな動物や食べ物、日常の出来事に関連付けることで、より親しみやすくなります。

たとえば、「睦月(むつき)」を「六つの雪だるまが仲良く並ぶ」とすることで、冬の風景と結びつけられます。

また、「水無月(みなづき)」を「水を張った田んぼでカエルが鳴く」とイメージすれば、田植えの時期を連想しやすくなります。

また、リズミカルなフレーズや、韻を踏んだ言葉を使うことで、さらに覚えやすくなります。「葉月(はづき)」を「葉っぱが舞う八月」とすることで、視覚的にもイメージしやすくなります。

さらに、家族や友人と一緒に語呂合わせを作るのもおすすめです。ゲーム感覚で楽しむことで、記憶に定着しやすくなるだけでなく、他の人のユニークな発想にも触れることができます。例えば、カードに旧暦の月名を書き、それぞれの語呂合わせを考えて発表し合うと、楽しく学べるでしょう。

こうした工夫を凝らしたオリジナル語呂合わせを作ることで、旧暦の月名をより身近に感じ、記憶に残りやすくなります。

旧暦の月名の異称とその解説

月の異名とは?各月のニックネーム

旧暦の月名には、異称(別名)も多く存在します。

例:

- 1月:初春月(はつはるづき)

- 9月:菊月(きくづき)

神無月や霜月の由来の解説

「神無月」は、旧暦10月に全国の神々が出雲大社に集まるため、日本各地から神様がいなくなることから名付けられたといわれています。ただし、出雲地方では逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、神々が集う特別な月とされています。

神無月には稲の収穫を祝う行事も多く、新穀を神に供える風習も根付いています。また、一説には「無(な)」は「の」の意味で、「神の月」という意味合いを持つとも考えられています。

「霜月」は旧暦11月の名称で、霜が降りる時期にちなんでいます。寒さが本格化し、秋から冬へと移り変わる時期であり、収穫を終えた後の農作業の準備期間にもなります。

また、「霜月」には「死者の月」という意味が含まれるとも言われ、祖先を偲ぶ行事が行われる月でもあります。この時期には冬支度を始める地域も多く、日本の伝統文化においては特別な意味を持つ月名とされています。

日本の伝統文化と旧暦の月名

和風の行事と旧暦月名の関係

節句やお祭りは旧暦と関係が深く、たとえば「七夕(文月)」や「お月見(長月)」があります。

※七夕はもともと旧暦7月7日に行われる行事で、現在の暦とは異なり、夏の終わりから秋の初め頃にあたることが多いです。そのため、本来の七夕はより涼しく、星がよく見える時期に行われていました。

※(明治時代の改元以降、新暦の7月7日に七夕を行うのが主流になりました)

お月見も旧暦8月15日(中秋の名月)に行われる伝統的な行事です。現代では、新暦の9月や10月に行われることが多いですが、旧暦を基準にするとより風情のある季節感を楽しむことができます。また、旧暦には「十三夜」や「十日夜」など、お月見に関連する行事が他にもあり、昔の人々が月の満ち欠けを大切にしていたことがわかります。

スポンサーリンク

旧暦を使った生活の楽しみ方

旧暦に基づいて暮らすことで、四季の変化をより感じられます。例えば、旧暦の暦を意識して季節の行事を行うことで、日本の伝統的な暮らし方に親しむことができます。春の「桃の節句(3月3日)」や「端午の節句(5月5日)」も、旧暦を基準にすれば実際の季節感とより調和し、旬の食材を楽しむことができます。

さらに、旧暦を使うことで、自然のリズムに寄り添った生活ができます。例えば、農業やガーデニングを行う際に、旧暦の「二十四節気」や「雑節」を参考にすれば、作物の植え付けや収穫の適切なタイミングがわかりやすくなります。

また、日々の暮らしに旧暦の知恵を取り入れることも可能です。例えば、旧暦の「小寒」や「大寒」の頃に温かい食事を意識したり、「立春」や「春分」の時期に新しいことを始めたりすることで、昔ながらの季節の移り変わりを実感できます。

このように、旧暦を取り入れることで、日常生活がより豊かになり、日本の文化や季節感を深く味わうことができるのです。

旧暦月名の漢字の意味と魅力

月名の漢字一字一字の由来

「霜月」の「霜」は霜が降りることに由来し、晩秋から初冬にかけての寒さの到来を象徴しています。「文月」の「文」は書物に由来し、特に七夕の頃に詩歌や書を習う風習があったことから名付けられたとされています。

また、「睦月」の「睦」は親しい関係や和やかな雰囲気を意味し、正月に家族や親族が集まり、仲睦まじく過ごす様子を表しています。「如月」の「如」は「更に(きさらぎ)」の意味を持ち、寒さが厳しくなり衣を重ねる「衣更着(きさらぎ)」の語源ともなっています。

「弥生」の「弥」は「いよいよ」「ますます」の意味を持ち、草木が一層生い茂る春の到来を示しています。「卯月」の「卯」は、十二支の「卯(うさぎ)」に由来するとも、また卯の花が咲く時期であることに由来するとも言われています。

このように、旧暦の月名にはそれぞれの時期の自然現象や人々の暮らしが反映されており、漢字一字一字の意味を知ることで、より深く旧暦の世界を理解することができます。

旧暦と現代のつながり

旧暦が現代生活に与える影響

現代でも農業や行事に旧暦が活用されています。例えば、農業分野では、旧暦の二十四節気をもとにした農作業のスケジュールが今でも参考にされており、種まきや収穫の適切な時期を見極めるために役立っています。特に、有機農業や伝統的な農法を守る農家の間では、旧暦の知識が重要な指標となっています。

また、伝統行事においても旧暦は欠かせません。例えば、お盆や七夕、十五夜のお月見などは、旧暦の日付で行うことが一般的です。特に沖縄では、現在でも旧暦に基づいた行事が多く残っており、地域の文化と深く結びついています。

さらに、旧暦を活用したライフスタイルも注目されています。現代社会では、日常のリズムが太陽暦に基づいていますが、旧暦を意識した生活を取り入れることで、自然のサイクルに寄り添った暮らしを実践することができます。例えば、新月や満月の日に瞑想や新たな目標を設定する習慣は、多くの人々の間で人気を集めています。

現代における旧暦の重要性

季節の移り変わりを知る手がかりとして、旧暦は今も有用です。特に、気候変動によって季節のズレが生じる中、旧暦を活用することで、より自然に即した行動をとることができます。

また、旧暦には、二十四節気や雑節といった伝統的な時間の概念が含まれており、これらを意識することで、私たちは四季の移り変わりをより深く感じ取ることができます。例えば、立春や春分、夏至、秋分などの節気は、農業だけでなく、日々の生活にも役立てることができます。

さらに、旧暦は文化や歴史を学ぶ上でも非常に重要です。古典文学や伝統芸能に登場する季節の描写は旧暦に基づいており、現代の暦と照らし合わせながら理解することで、より深い味わいを得ることができます。

このように、旧暦は単なる過去の遺産ではなく、現代生活においても多くの示唆を与えてくれる重要なツールなのです。

まとめ

旧暦の月名は、日本の四季や文化と密接に関わる美しい伝統の一部です。月名には、それぞれの季節を象徴する意味が込められており、旧暦を学ぶことで日本の自然や文化に対する理解が深まります。

本記事では、旧暦の基本知識、月名の由来や意味、語呂合わせやゲームを活用した覚え方、そして旧暦を現代生活に取り入れる方法について紹介しました。語呂合わせを使った記憶法や、アプリ・カードを活用した学習法を試すことで、楽しみながら旧暦の月名を覚えられるでしょう。

また、旧暦を意識した生活を取り入れることで、季節の移り変わりをより深く感じることができます。伝統行事を旧暦の日付に合わせて行う、農作業や日々の行動を二十四節気に基づいて調整するなど、旧暦を活用する方法はさまざまです。

旧暦の月名を学ぶことは、単なる暗記にとどまらず、日本の文化や歴史、そして自然とのつながりを感じる貴重な体験になります。ぜひ、今回紹介した方法を活用して、旧暦の魅力を存分に楽しんでください。