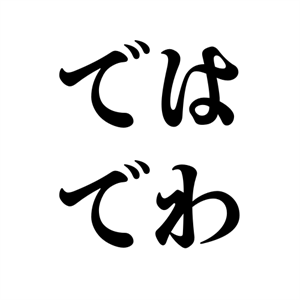

日常会話やSNS、ビジネス文書など、私たちが日本語を使う場面は多岐にわたります。中でも「では」と「でわ」は、意味や響きが似ているにもかかわらず、使い方や印象に違いがあるため、正しく使い分けることが求められます。

この記事では、「では」と「でわ」の違いをさまざまな観点から比較し、それぞれの使用例や適切な場面を丁寧に解説します。正しい日本語の理解を深め、自然で適切な表現ができるようになるための一助となれば幸いです。

ではとでわの基本的な違い

ではの使い方と例文

「では」は文法的に正しい形であり、会話や文章の中で広く使われています。特に丁寧な言葉遣いが求められる場面では、「では」は相手に対する礼儀や敬意を示す表現として有効です。また、会話の区切りや話題の転換点などにもよく使われます。

- 例:それでは、次の問題に進みましょう。

- 例:では、また明日お会いしましょう。

- 例:会議はこれで終わりです。では、お疲れさまでした。

- 例:では、これについては後日改めてご説明いたします。

でわの使い方と例文

「でわ」は「では」の誤用とされることが多いですが、音声上はほぼ同じであるため、口語的には違和感なく使われることがあります。特にネットスラングとして、やや親しみやすさや軽さを表現するために用いられます。文法的には正しくないものの、SNSなどでは若者を中心に広く使われています。

- 例:(正しくはないが)でわ、またね〜!

- 例:でわでわ、そろそろ寝ます〜。

- 例:でわ、今日はこのへんで失礼します☆

二つの用語が使われるシーン

「では」はビジネスや正式な文脈、たとえばプレゼンテーションや報告書、上司へのメールなどで自然に使われます。

一方で、「でわ」はカジュアルなチャットやSNSの投稿、個人ブログ、動画のコメント欄などで見られる表現であり、文字としての表記にユーモアやフランクさを出す手段としても使われています。

また、一部のキャラクターや配信者が「でわ」を意図的に使うことで独特の語り口を演出するケースもあります。

「では」と「でわ」の疑問文での違い

疑問文における「では」

疑問文では「ではありませんか」「ではないでしょうか」などのように使われ、丁寧でフォーマルな印象を与えます。「では」は疑問を投げかけると同時に、相手に配慮した穏やかな表現としても機能します。そのため、ビジネス文書や目上の人との会話、学校や講演などの公的な発言にも多く登場します。

- 例:これはあなたのペンではありませんか?

- 例:今のご説明では、納得できない点がございますか?

- 例:では、以上でご質問はよろしいでしょうか?

疑問文における「でわ」

「でわ」は疑問文には通常使われず、文法的には誤用とされる場合が多いです。特に文章として残る場面では避けるべき表現です。ごく一部、ネットスラング的な意味合いで用いられる場合がありますが、その場合でも疑問文では稀です。

- 例:(誤用)でわ、これって本当なの?

疑問文使用時の注意点

フォーマルな文脈では必ず「では」を使うようにしましょう。「でわ」は違和感を与える可能性がありますし、相手に軽い印象や失礼な印象を与える恐れがあります。

また、「では」は文末の助動詞「ありません」や「ないでしょうか」とセットで自然に響くのに対し、「でわ」ではその文全体の整合性が崩れてしまいます。特に公的な発言、報告、会議などでの使用には細心の注意が必要です。

「では」「でわ」の文末での役割

文末における「では」の特徴

「では」は、会話の締めや別れ際のあいさつとして使われる定型表現のひとつです。特にビジネスの現場やフォーマルな場面では、「では」は相手への礼儀を示し、自然な会話の終わり方として広く受け入れられています。また、話題を切り替えるときにも使える汎用性の高い言葉です。

- 例:では、失礼します。

- 例:では、本日はこれで終了とさせていただきます。

- 例:では、次の議題に移りましょう。

文末における「でわ」の特徴

「でわ」は、文末に使われることで柔らかさや親しみやすさを演出する表現としてSNSやカジュアルなチャットで使用されることがあります。若干の語感の違いで、やわらかく、親しい雰囲気を出したいときに意図的に選ばれることもあります。

ただし、「でわ」はあくまで非公式であり、公的な場面での使用は避けるべきです。特に誤字として見なされる場合もあるため、使い方には注意が必要です。

- 例:(カジュアル)でわ、またね〜!

- 例:(ブログ等)でわでわ、今日はこの辺で♪

文末表現の選び方

フォーマルなシーンや目上の人へのメール・会話では「では」が適切です。ビジネスの現場では誤解を避け、印象を良くするためにも「では」の使用が推奨されます。

一方、フレンドリーなLINEやTwitter、友人との気軽なやり取りでは、「でわ」を使っても意味は通じることが多く、親しみのこもった表現として受け取られる場合もあります。とはいえ、「でわ」が常用されているわけではないため、あくまで相手や場面に応じた判断が必要です。

「では」「でわ」の使い方に関する質問

「では」と「でわ」で迷ったら?

迷ったときは、まずは「では」を選びましょう。理由は明快で、「では」は文法的に正しい表現であり、ビジネスや公式な文脈でも安心して使うことができるからです。反対に「でわ」は誤用とされるケースが多く、場面によっては相手に違和感を与える可能性があります。

特に文書として記録に残るようなやりとりや、大人数が目にするSNS投稿などでは、言葉の選択には慎重になるべきです。迷った場合には「では」を使えば、誤解を避け、丁寧な印象を与えることができます。

質問に対する最適な回答

質問文や丁寧な返事を求められる場合、「では」が最適です。「では」は会話を進める合図としても使われ、話の流れにスムーズさを与えます。また、礼儀正しく落ち着いた印象を与えるため、フォーマルな場におけるやりとりには欠かせない表現です。丁寧な返答の冒頭や、説明の始まりに「では」を添えることで、相手への配慮や構成の明確さを示すことができます。

- 例:「ご質問ありがとうございます。では、順にお答えいたします。」

- 例:「では、次の項目について詳しく説明いたします。」

- 例:「では、ここで一度まとめましょう。」

友人との会話での使い方

友人とのチャットやメールでは、多少の崩れた表現も許容されます。そのため、「でわ」と書いても意味は十分に伝わりますし、むしろ親しみやユーモアを込めた表現として好まれることもあります。

しかし、文法的な観点から言えば、やはり「では」を使うのが正確であり、相手が年上であったり、少し改まった雰囲気の会話であれば「では」を選んだほうが無難です。TPO(時・場所・場合)を意識した言葉選びが、円滑なコミュニケーションにつながります。

「では」「でわ」と日本語表現の多様性

日本語における表現の幅

日本語には音が似ているけれど意味や使い方が異なる表現が多く、柔軟さが魅力の一つでもあります。例えば、「見る」と「観る」、「聞く」と「聴く」のように、似た音でも意味が微妙に異なる語が数多く存在します。これは日本語の語彙が多様であり、文脈に応じて言葉を細かく使い分ける文化的特徴を反映しています。そのため、同音異義語や類似表現が豊富で、表現の幅が非常に広いのが日本語の魅力です。

「では」と「でわ」が共存する理由

「でわ」は発音の揺れやネット文化から生まれた表現ですが、広がりを見せている背景には親しみやすさがあります。文字としての「でわ」は、視覚的にやわらかく、砕けた印象を与えるため、チャットやSNSなどカジュアルな場面で好んで使われます。

また、ユーザーの創造性が発揮される場では、形式にとらわれない表現が歓迎されやすく、「でわ」という綴りも個性として受け入れられる傾向にあります。特に若者文化やサブカルチャーでは、こうした表現の自由度が重要視されるため、「でわ」もその一環として認識されています。

文化的背景と表現の変化

SNSやLINE文化の影響で、言葉の形も時代とともに変化しています。たとえば、LINEのようなリアルタイムメッセージングアプリでは、短文でテンポのよいやりとりが主流となっており、その中で「でわ」のような砕けた表現が自然と受け入れられています。

また、ネットスラングや顔文字、スタンプ文化などが加わることで、言語表現がより視覚的・感情的に多様化し、伝統的な文法の枠にとらわれない新しい日本語表現が生まれています。こうした文化的背景が、「でわ」と「では」の共存を支えているのです。

ウエブ上の「では」「でわ」

インターネット上での使用事例

Twitterやブログなどでは「でわ」と書かれている投稿も見られます。これは親しみやユーモアを込めた用法として広がっています。たとえば、日記風の投稿や配信の締め言葉として「でわでわ〜」と使われることが多く、読者や視聴者との距離感を縮める目的があります。

また、 あえて形式ばらない印象を与えることで、「親しみやすい」「柔らかい」「フレンドリーな印象」を演出できるのが「でわ」の特徴です。 特にTwitterのような短文中心のメディアでは、ユーモアや個性を出すための工夫として定着している一面もあります。

公式文書とカジュアルな会話の使い分け

公的な場では必ず「では」を使用しましょう。ビジネス文書、申請書、プレスリリース、ニュース記事などの公式な文書では「でわ」は誤用と見なされるため、使用は避けるべきです。

一方で、カジュアルなメールやチャット、LINEのような個人間のやり取りでは、相手との関係性や文脈に応じて柔軟に判断することが大切です。

親しい間柄であれば「でわ」の使用も問題視されにくく、むしろ会話に温かみを与える役割を果たすこともあります。ただし、初対面の相手や業務上のやりとりでは、無用な誤解を招かないように「では」を使うのが無難です。

デジタル時代の言葉の進化

インターネット上では感情や雰囲気を表すために、あえて「でわ」が使われるケースも増えています。これは単なる誤字ではなく、文体の演出やキャラクター性の強調、読み手に与える印象の調整といった目的があります。

近年では、絵文字・顔文字・スタンプなどと同様に、文字のわずかな変化によってコミュニケーションに豊かなニュアンスを加える技術が進化しています。その中で「でわ」は、「柔らかく軽やかな印象を持つ締めくくり」としての役割を果たしており、デジタル社会における新しい言葉の使われ方を象徴しているとも言えるでしょう。

「では」「でわ」を使った文章例

会話文における適切な使用

日常の会話の中では、「では」は話をまとめたり、次の行動に移るための自然な流れとして使われることが多いです。以下のような実例を通して、その使い方を理解しましょう。

- A:今日の予定どうする?

- B:では、午後から出かけましょう。

- A:お昼はどうする?

- B:では、ラーメンでも食べに行こうか。

- A:そろそろ帰ろうか?

- B:では、駅まで一緒に行こう。

文書での適切な使用

文書やビジネスメールでは、「では」「それでは」を使うことで丁寧さと読みやすさを両立できます。定型文やマニュアル、案内文にも頻繁に登場する重要な接続表現です。

- 例:それでは、以下の通りご案内申し上げます。

- 例:では、次にお手続きの流れをご説明いたします。

- 例:それでは、当日の持ち物をご確認ください。

- 例:では、ご質問がなければこれにて失礼いたします。

文章理解を深めるための練習

実際に「では」「でわ」を使った例文をいくつか作成して、自然な使い方を体感してみましょう。以下に例を挙げますので、場面や相手に応じた表現を考えながら練習してみてください。

- 正式文:では、次に本題に入りましょう。

- カジュアル:でわでわ〜、今日はここまで!

- 正式文:それでは、会議を終了いたします。

- カジュアル:でわ、また来週お会いしましょう〜。

こうした練習を通して、「では」と「でわ」の使い分け感覚を身につけることができます。

まとめ

「では」と「でわ」は、音としては同じでも、使う場面や文法的な正しさには明確な違いがあります。「では」はフォーマルで正しい表現として、ビジネスや公的な文書、丁寧な会話などに適しており、安心して使える表現です。一方の「でわ」は、あくまでカジュアルな文脈やネット文化の中で登場する非公式な表現であり、TPOを意識した使い分けが求められます。

正しく使い分けることで、相手に誤解を与えず、よりスマートで自然な日本語コミュニケーションが実現します。本記事で紹介した事例やポイントを参考にして、あなたの言葉選びにぜひ役立ててください。