大切な人の供養をする中で、「塔婆って何?」「どうやってお願いすればいいの?」と迷うことはありませんか?

初めてのことで不安に感じる方も多いと思いますが、塔婆の依頼は気持ちを形にして伝える大切な一歩です。

この記事では、塔婆の意味から依頼方法、心を込めた依頼文の例まで、やさしく丁寧にご紹介します。

はじめてでも安心して準備ができるように、基本の流れや注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

そもそも「塔婆」ってなに?意味と役割をやさしく解説

仏教における塔婆の由来と意味

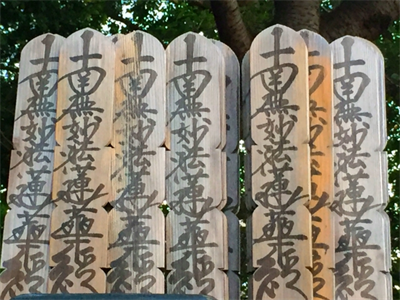

塔婆(とうば)は、もともとインドに起源を持つ「ストゥーパ」という仏塔が語源となっています。ストゥーパは、仏教の教えを象徴する建造物であり、釈迦の遺骨を納めるための施設として作られたものです。日本ではこの考え方が取り入れられ、より身近な形で供養の一環として発展しました。

現在の日本では、木の板に戒名や供養内容などを墨書した塔婆が広く使用されています。これは主に法要やお墓参りの際に立てられ、故人やご先祖様の供養のための象徴的なアイテムとされています。板の形状や大きさはお寺や地域によって異なりますが、いずれも「祈りの心を形にするもの」として大切に扱われています。

塔婆を立てる理由とは?供養とのつながり

塔婆には、亡くなられた方の冥福を祈るという意味が込められています。供養の際に塔婆を立てることで、その方に対する感謝や思いやりを表現することができます。また、塔婆を立てる行為そのものが功徳を積むことになり、立てた側にとっても心を整える時間になります。

法要のたびに塔婆を立てることには、仏教的な意味だけでなく、「忘れない」という家族の気持ちを表す側面もあります。 目に見える形として残る塔婆は、参列者やご家族にとっても心のよりどころになることが多いのです。

宗派による違いに注意(浄土真宗では不要な場合も)

ただし、塔婆の供養については宗派によって考え方が異なります。たとえば、浄土真宗では「功徳を積むために何かをする」という発想があまりなく、塔婆供養自体を行わないことが多いです。そのため、浄土真宗のお寺では塔婆の依頼を受け付けていない場合もあります。

また、同じ宗派でもお寺ごとに細かな対応が異なることもあります。

- 塔婆を立てることができるか

- どのような形式か

- 費用はどうか

など、事前に確認しておくことが大切です。分からないことは遠慮せずお寺に相談してみましょう。

塔婆の依頼ってどうするの?流れと準備をチェック

どこにお願いする?お寺や霊園の対応について

塔婆の依頼は、基本的には日頃からお付き合いのあるお寺や、納骨先の霊園に申し込むことが一般的です。檀家として所属しているお寺がある場合は、そちらに連絡するのが自然ですし、霊園に納骨されている場合は、その霊園の管理事務所や指定の寺院を通じて依頼を行います。

もし「どこにお願いすればよいか分からない」という方は、法要を依頼する予定のお寺にまず相談してみましょう。地域によっては、塔婆の申し込み書を事前に記入して提出する必要がある場合もありますし、口頭での申し込みのみで受け付けてくれるところもあります。

また、法要をお願いするお寺と、お墓を管理している霊園が別々の場合は、それぞれに確認を取ることが大切です。お寺側では塔婆を準備してくれるものの、霊園の方で塔婆の設置にルールや制限があることもあるため、事前の調整が必要になることがあります。

最近では、一部のお寺や霊園でオンライン申し込みやメール対応を受け付けているケースもあるため、遠方の場合や多忙な方にとっては便利な選択肢となっています。

依頼前に確認しておくべき3つの情報

- 故人の戒名や俗名(ふりがなも添えると安心)

- 命日や法要の日時(旧暦・新暦の違いがある場合も要注意)

- 施主(依頼者)の名前と連絡先(フルネーム・電話番号・住所など)

これらの情報は、塔婆を準備する側にとってとても大切なものです。間違いがあると、法要当日に修正が間に合わなかったり、塔婆が準備できないといったトラブルにつながることもあります。特に戒名や命日は、間違えるとご供養の意味が変わってしまうため、過去の法要案内やお寺の記録と照らし合わせて確認するようにしましょう。

また、依頼書や申込書に記入する場合も、できるだけ丁寧に書き、読みづらくならないように心がけることが大切です。書類を渡す際には、口頭での補足やメモを添えると、よりスムーズにやり取りが進みます。

法要当日までのスケジュールと段取り

一般的には、法要の1〜2週間前までに塔婆の依頼を済ませておくのが理想的です。これは、塔婆を準備するためには一定の時間がかかること、また、お寺の予定や他の法要との兼ね合いがあるためです。中には、3日前までの申し込みで対応してくれるお寺もありますが、できるだけ余裕をもってお願いすることで、お寺側の負担も減り、トラブルも避けられます。

塔婆の本数が多い場合や、特別な法要(年忌法要や大勢の参列者がある場合など)では、さらに時間が必要となることもあります。可能であれば、法要の日取りが決まった段階でお寺に相談し、いつまでに何を用意すればよいかを確認しておくと安心です。

依頼のタイミング|早めの行動が安心につながる

法要のシーズンやお彼岸・お盆などの時期は、特に多くの依頼が集中します。そういった時期はお寺も非常に忙しく、塔婆の準備に時間がかかることがあります。そのため、最低でも2週間前、可能であれば1か月前には連絡を入れておくのがベストです。

また、依頼内容に変更が生じた場合や、追加の塔婆が必要になった際にも、早めに行動していれば柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。忙しい日々の中でも、スケジュールに余裕を持つことが、心穏やかに法要の日を迎えるためのコツです。

塔婆の依頼文ってどう書けばいいの?状況別の例文紹介

塔婆の依頼は、丁寧さと誠意が伝わるような文面が大切です。どんな場面でも、わかりやすく簡潔に、かつ思いやりのある言葉を選ぶことがポイントです。ここでは、代表的なシーン別に使える例文を紹介します。

例文①法要に合わせた塔婆の依頼

> ◯月◯日に○回忌法要を予定しております。つきましては、故人の供養のために塔婆を○本お願いしたく、あらかじめご連絡差し上げました。ご準備にあたり、ご不明点などございましたらお知らせください。どうぞよろしくお願いいたします。

このように、「ご準備にあたっての確認事項」にも触れておくと、お寺側の対応もスムーズになります。

例文②初めてで不安なときの依頼

> このたび初めて塔婆をお願いすることになり、不明な点も多くご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。必要な情報や準備すべきことがあれば、ご教示いただけますと幸いです。

初めての依頼であることを素直に伝えると、お寺側も丁寧に対応してくれることが多いです。わからないことを質問する姿勢も安心につながります。

例文③追加でお願いしたいときの依頼文

> 先日お願いしておりました塔婆の件でございますが、事情により、もう1本追加でご対応いただけないかと思いご連絡差し上げました。お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

塔婆の本数や内容に変更が生じた場合は、できるだけ早めに連絡することが大切です。丁寧な言葉遣いで誠意を伝えることが、信頼関係を築くきっかけにもなります。

例文④メール・電話・手紙など依頼手段別の表現

メール

文面は丁寧かつ簡潔にまとめることが大切です。件名には「塔婆のお願い」などと明記し、本文では「お世話になっております」といったあいさつ文から始めて、日時や本数、戒名など必要な情報を明確に伝えましょう。返信をお願いする際は、「ご確認のうえ、ご返信いただけますと幸いです」と添えると丁寧な印象になります。

電話

急ぎのときや、細かいやり取りが必要なときに向いています。電話をかける前に話す内容をメモしておき、会話中にも記録を取ると安心です。最初に「今お時間よろしいでしょうか」と一言添えることで、相手への配慮が伝わります。復唱や確認を忘れずに行いましょう。

手紙

形式的な依頼や感謝の気持ちを丁寧に伝えたいときに効果的です。冒頭には時候のあいさつや、日頃のお礼などを添えるとより丁寧な印象になります。文章は読みやすく簡潔に、段落を分けてまとめると受け取る側も内容を把握しやすくなります。最後には「何卒よろしくお願い申し上げます」といった結びの言葉を入れるとよいでしょう。

自分の気持ちが伝わる依頼文を作るためのポイント

「感謝の気持ち」を一言添えるだけで印象が変わる

文章の最初や最後に「いつもお世話になっております」や「このたびはどうぞよろしくお願いいたします」といった一言を添えるだけで、受け取る側の印象がぐっと良くなります。特に、長年お世話になっているお寺などには、日頃の感謝を言葉にすることで信頼関係がより深まります。形式的になりすぎず、心からの思いを込めるのがポイントです。お寺とのやり取りに限らず、丁寧な姿勢はあらゆる場面で相手への敬意として伝わります。

形式だけでなく、心のこもった文章を意識しよう

文例は便利ですが、それをそのまま使うのではなく、少し自分の気持ちを加えることでぐっと温かみのある文面になります。たとえば、「父が大切にしていたお寺なので、気持ちを込めて塔婆をお願いしたいです」といった一言を添えることで、依頼文にあなたらしさが加わります。相手に伝えたい思いがあるときほど、自分の言葉を選ぶことが大切です。無理に丁寧すぎる言い回しを使う必要はなく、素直で誠実な言葉を意識すると自然と伝わります。

迷ったときは、住職や家族に相談してOK

「こう書いたら失礼にならないかな?」「こんな場合どうしたらいいのかな?」と迷うことは誰にでもあります。そんなときは一人で悩まず、お寺の住職や家族に相談してみましょう。経験のある人のアドバイスはとても参考になりますし、住職の方も思っている以上に親切に教えてくださることが多いです。また、家族に下書きを見てもらったり、一緒に考えてもらうのも良い方法です。少しでも不安を減らして、安心して気持ちを届ける準備をしていきましょう。

塔婆依頼で失敗しないための注意点とコツ

正確な情報を伝える

塔婆を依頼する際には、故人の戒名、命日、法要の日時などの基本情報を正確に伝えることがとても大切です。小さな誤りでも、塔婆の作成や配置に大きな影響が出る場合があります。特に戒名の漢字や命日の日付、法要の時間に間違いがあると、当日までに修正が間に合わない恐れがあります。

事前にお寺から渡された申込書や案内状と照らし合わせて確認したり、過去の記録を見直したりすることで、ミスを防ぐことができます。また、ふりがなをつけたり、正式な書き方で記入したりと、相手にとってわかりやすい配慮も忘れずに行いましょう。

余裕を持ったスケジュールでお願いする

塔婆の準備には日数が必要なため、なるべく早めに依頼することが大切です。お寺によっては1週間前まで受け付けてくれるところもありますが、できれば2週間〜1か月前を目安に依頼しておくと安心です。

法要の直前に依頼してしまうと、他の予定と重なって準備が間に合わなかったり、希望どおりの対応ができない場合があります。とくにお彼岸やお盆、年末年始などは依頼が集中するため、早めの連絡を心がけましょう。急な変更や追加依頼があった場合も、余裕があるスケジュールであれば柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。

言葉遣いにはひと工夫を|敬語や丁寧語の例

塔婆の依頼は、日頃からお世話になっているお寺に対して行うことが多いため、丁寧な言葉遣いが基本です。「〜してほしい」ではなく、「〜していただけますでしょうか」「ご都合よろしければお願いできますか」といった、やわらかく敬意のある表現を使うことで、相手に与える印象も良くなります。

また、文末の締めくくりには「お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします」や「ご多忙のところ恐縮ですが、ご対応いただけますと幸いです」などの一文を添えると、より丁寧な印象になります。電話やメール、手紙など依頼手段に応じて適切な言い回しを使い分けることも、信頼関係を築くうえで大切なポイントです。

よくある失敗例とその対策

名前の漢字が違う

メールや申込書にふりがなを添えることで、読み間違いや誤字を防ぐことができます。特に手書きで提出する際は、楷書で丁寧に書くとより伝わりやすくなります。

法要日に間に合わない

法要日から逆算して、少なくとも1週間以上前に依頼するのが安心です。 余裕を持って2週間以上前に連絡すれば、万が一の変更にも対応しやすくなります。混雑が予想されるお彼岸やお盆の時期は、さらに早めの手配を心がけましょう。

本数の伝え忘れ

依頼内容を事前にメモにまとめておき、電話やメールの際にそれを見ながら伝えると確実です。また、控えを自分でも残しておくことで、後から確認することができます。複数本を依頼する場合は、故人ごとの本数や目的(父用、祖母用など)も明確に記載しておくとトラブル防止につながります。

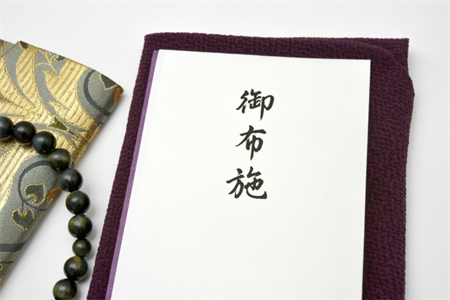

塔婆をお願いするときの「お布施」マナーと相場

塔婆料(お布施)の金額相場はどれくらい?

塔婆料は、地域やお寺の慣習によって幅がありますが、一般的には1本あたり3,000円〜5,000円程度が目安とされています。ただし、法要の規模や本数によっては、それ以上になることも珍しくありません。なかには「お気持ちで結構です」と言われる場合もありますが、実際にはある程度の相場を意識して包む方が無難です。

また、お寺によっては塔婆料とは別に「お布施(読経料)」を納める場合があります。両者をまとめて包む場合は、封筒に「御布施・御塔婆料」などと併記することもあります。どちらが必要か不明なときは、遠慮なくお寺に確認してみましょう。

のし袋の書き方や封筒の選び方

塔婆料を包む際ののし袋は、水引が黒白または双銀のものを選びます。表書きは「御塔婆料」または「塔婆料」とし、下段には施主(依頼者)のフルネームを記載します。故人との関係性を明記する場合もありますが、地域の慣習によるので、お寺に相談すると安心です。

内袋がある場合は、金額を旧字体で書くのが正式とされますが、最近は略字や数字表記(例:金五千円)でも失礼にはあたりません。また、郵送で送る場合は現金書留を利用し、同封する挨拶状には依頼の内容や法要の日程を簡単に書き添えると親切です。

お布施の渡し方・タイミングもチェック

塔婆料は、法要の当日よりも前に渡すのが理想ですが、実際には当日に持参して渡す方が多く見られます。重要なのは、住職が忙しくないタイミングで渡すこと。たとえば読経の前後や、法要の準備がひと段落したときなど、静かな場面を見計らって「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と一言添えて渡すと好印象です。

直接渡すのが難しい場合や、代理の方にお願いする場合には、封筒に施主名と「代理」と明記し、状況を手紙で添えると丁寧です。また、複数人で連名で依頼する場合は、施主の代表者名を書き、裏にほかの名前を記す方法もあります。

いずれにしても、気持ちを込めた丁寧な対応が何より大切です。

住職・お寺との良い関係づくりも大切に

塔婆依頼をきっかけに日頃のご縁を見直してみる

現代では、ライフスタイルの変化により、お寺との関わりが少なくなってきているご家庭も増えています。ですが、法要や塔婆の依頼といった節目の行事は、あらためてご縁を感じる大切な機会です。顔を合わせて直接言葉を交わすことで、距離を縮められたり、日頃の感謝を伝えるきっかけにもなります。

また、住職の人柄や考え方に触れることで、供養についての理解が深まることもあります。単なる「依頼者とお寺」という関係だけでなく、地域の中で支え合う存在としてのつながりを意識することが、これからの仏事をより豊かなものにしてくれるでしょう。

年間スケジュールや行事の確認もしておくと安心

お寺では年間を通じて様々な行事や法要が行われています。たとえば、お彼岸やお盆、施餓鬼法要、年末年始の祈祷など、その都度ご供養の機会があります。こうした予定を把握しておくことで、塔婆の依頼の時期や内容を計画的に進めることができます。

あらかじめ年間予定表などを確認したり、お寺の掲示板やニュースレターをチェックすることで、余裕をもって準備できますし、他の行事と重なって困ることも防げます。できれば、気軽に尋ねられる関係を日頃から作っておくと、情報も得やすくなります。

遠慮せず相談できる関係づくりを意識しよう

仏事や塔婆のことは、どうしても形式的に感じてしまう部分もありますが、わからないことはそのままにせず、相談できる相手がいるととても心強いものです。住職やお寺のスタッフの方に、率直に質問したり、希望を伝えたりすることで、自分たちに合った供養の形が見えてくることもあります。

また、ちょっとした相談でも、「よく聞いてくれて助かった」と感じることで、お寺への信頼感が増すこともあるでしょう。日常の中でふと疑問に思ったことを気軽に聞けるような関係性を大切に育んでいくことで、将来の不安や迷いも減り、心穏やかに仏事に向き合えるようになります。

よくあるQ&A|塔婆依頼のギモンを解決

塔婆は必ず依頼しないといけないの?

絶対に依頼しなければいけないという決まりはありません。ただし、塔婆は故人への供養の気持ちを「目に見える形」で表す手段の一つとして、古くから多くの人に選ばれてきました。特に年忌法要やお盆、お彼岸といったタイミングで、家族や親族で相談しながら塔婆供養を行うことで、心を一つにして祈る機会にもなります。

仏教の教えでは「供養とは心を尽くすこと」とされていますので、形式にとらわれすぎる必要はありませんが、「何かしたい」「心を込めて供養したい」という思いを行動に移す一つの方法として、塔婆は大変意味のあるものです。

何本お願いするのが一般的?

通常は1本から依頼することが多いですが、法要の内容や家庭の考え方によっても異なります。たとえば、法事の対象となる故人のために1本、ご先祖様全体に1本といったように複数本立てることもあります。また、兄弟や親族などがそれぞれ1本ずつ塔婆を申し込むケースもあります。

塔婆の数に明確な決まりはありませんが、事前にお寺に相談すれば、一般的な考え方や地域の風習を教えてもらえます。費用やスペースの都合もあるため、無理のない範囲で本数を決めるのがよいでしょう。

お布施の額は決まりがある?相場との違いは?

お布施の金額には明確な決まりはありません。そのため、よく「お気持ちで結構です」と言われることがありますが、実際には地域やお寺ごとに「だいたいこのくらい」という相場感が存在しています。たとえば、塔婆料として1本あたり3,000円〜5,000円程度が目安となることが多いです。

「相場」とはあくまで参考であり、経済的な負担にならない範囲で供養の気持ちを込めることが大切です。もし金額のことで不安がある場合は、遠慮せずにお寺に相談するのが良いでしょう。お寺側も丁寧に応じてくれることがほとんどですし、納得したうえで準備を進めることができます。

塔婆依頼を断られた場合はどうすればいい?

塔婆の依頼を断られてしまった場合でも、落ち込む必要はありません。宗派やお寺の方針によっては、塔婆供養を行っていないこともありますし、特定の期間や条件によって受け付けが難しいこともあります。まずは理由をしっかり聞いてみることが大切です。

塔婆が立てられない場合でも、故人を偲ぶ気持ちや供養の心を表す方法はたくさんあります。たとえば、お線香をあげたり、お花を供えるといった日常的な供養や、お寺での読経だけをお願いする方法もあります。また、写経や寄付などを通じて功徳を積むことも、心のこもった供養につながります。

大切なのは、形式にこだわりすぎず、自分や家族にとって納得できる形で供養を行うことです。どうしたらよいか迷ったときには、お寺の住職や家族と相談しながら、一緒にできる方法を見つけていくのがおすすめです。

まとめ|塔婆の依頼は、供養の“心”を形にする大切な一歩

丁寧な準備と心のこもった依頼文が、きっと相手にも伝わるはずです。塔婆の依頼には少し手間もありますが、その過程もまた供養の一部として大切にしたいものです。初めての方でも、一つずつ確認しながら進めていけば安心です。

形式にとらわれすぎず、自分らしい表現や感謝の気持ちを添えることで、より温かい依頼になります。心からの供養の思いを、自分の言葉で大切に伝えていきましょう。