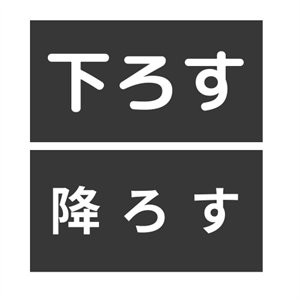

日本語には似た意味を持ちながら使い分けが難しい言葉が数多くあります。その中でも「下ろす」と「降ろす」は日常生活で頻繁に登場し、迷ってしまう人も多い表現です。

この記事では両者の違いを整理し、早見表や例文、具体的なシーン別の解説を通してわかりやすくまとめました。意味やニュアンスの違いを理解すれば、文章や会話で自信を持って正しい言葉を選べるようになります。

まず確認!「下ろす」と「降ろす」の早見表

それぞれの基本的な意味

「下ろす」は物を上から下へ移動させること全般に使われ、荷物を置いたり金銭を引き出したりと幅広い場面で登場します。一方「降ろす」は特に人や物を高い場所や乗り物などから下に移す場面に特化しており、主語が人や動物であることが多いのが特徴です。両者は似ているようでいて使い分けを間違えると不自然になるため、意味を押さえておくことが大切です。

よく使われるシーンの一覧

- 荷物を下ろす(下ろす) … 高い棚や肩の上などから物を取り外すとき

- 人を車から降ろす(降ろす) … ドライバーが乗客を下に移すとき

- お金を銀行から下ろす(下ろす) … ATMや窓口で現金を引き出すとき

- 子どもをベビーカーから降ろす(降ろす) … 生活場面でよくある実例

- 肩の荷を下ろす(下ろす) … 比喩的に負担を解消する意味でも使用される

比較して理解しやすくするポイント

「下ろす」は非常に広い意味を持ち、具体的な物体を単純に下へ移す場合だけでなく、抽象的な概念や立場、責任といった形のないものに対しても用いられるのが特徴です。 例えば「肩の荷を下ろす」という表現は、物理的に荷物を下に移動するのではなく精神的な負担を解消する意味になります。

一方で 「降ろす」は主に人や物といった実体を、乗り物や高い場所といった特定の位置から下に移すニュアンスが強く、対象や状況が具体的に示されやすい点が違いです。 また「降ろす」には、動作を伴う場面や移動を伴う場面でよく使用されるという傾向もあり、よりダイナミックな印象を与えます。この違いを理解することで、実際に使うときに文脈にふさわしい表現を選びやすくなります。

覚えておきたいニュアンスの違い

下ろす

移動・取り出す・解任など幅広い。物理的な対象だけでなく、責任や役割を手放す意味にも使われる。

降ろす

人や物を“場所から下に移す”場面が中心。乗り物や高所など具体的な場面でよく使われ、実際の動きを伴う印象が強い。

「下ろす」の意味と使い方

日常でよく使われる場面

- 銀行からお金を下ろす … ATMや窓口で現金を引き出すときに用いられる表現で、金融関連では非常に一般的です。

- 肩の荷を下ろす(比喩的) … 精神的な負担や責任を軽くする意味で使われる表現で、日常会話にも頻繁に登場します。

- 荷物を下ろす … 高い棚や手に持っていた物を床に置く動作を表す具体的な場面でも使用されます。

- 思いを下ろす … 気持ちや考えを相手に伝える際の比喩的な用法としても見られます。

例文で確認する「下ろす」の用法

- 机の上の本を下ろす … 物を高い位置から低い位置に移動させる基本的な用法です。

- ATMで現金を下ろす … 金融機関でお金を引き出すときの決まり文句として定着しています。

- 責任を下ろす … 責任を免除する、または解任される場合の比喩的な使い方です。

- 荷物を肩から下ろす … 物理的に物を運んでいた状態から解放される場面で使われます。

「下ろす」と他の言葉との関連

「卸す(商品をおろす)」との混同に注意。意味が全く異なります。例えば「商品を卸す」は商取引の文脈で用いられ、メーカーや卸業者が小売店に商品を供給するという全く別の行為を指します。

一方で「下ろす」は地位や責任、物理的な物を下に移す場面で使われるため、文脈が異なれば正しく区別する必要があります。また、「下す」という言葉とも混同しやすく、こちらは判断や処分、決断を表すため注意が必要です。これらを整理しておくと、誤解のない文章が書けます。

ビジネス文書や会話での使用例

- 取締役を下ろす … 組織内で役職を解任する場面を指す。

- 企画を下ろす … 進行中の計画や提案を取り下げる意味で使われる。

- プロジェクトを下ろす … ビジネス上で中止・終了を決定する場合にも使用される。

「降ろす」の意味と使い方

人や物の移動に関わるケース

- バスから人を降ろす … 乗り物に関連する場面では「降ろす」が基本的に使われます。

- 屋根から荷物を降ろす … 高い位置にある物を下に移動させる場合にも頻出します。

- 子どもをベビーカーから降ろす … 日常生活でよくある動作のひとつです。

- 高台から資材を降ろす … 建築現場などでもよく用いられる表現です。

例文で理解する「降ろす」の用法

- 先生が生徒を車から降ろした … 教師や親など、主体が人を移動させる場面で典型的に見られます。

- ドライバーが客を駅前で降ろした … 公共交通やタクシーなどの場面で自然な表現です。

- 看護師が患者をベッドから車椅子に降ろした … 医療や介護分野でもよく用いられる例です。

- 船員が船から荷物を降ろした … 運搬や物流の現場でも登場します。

「降ろす」と「下ろす」の違いを整理

「降ろす」は人や動物など“動く対象”を下に移すイメージが強い表現です。対象は具体的かつ動きのある存在であり、乗り物や高所から下に移すという行為に焦点が当たります。とくに「降ろす」には主体が能動的に他者や物を移動させる意味が含まれるため、場面描写に動きや状況の生々しさを与える特徴があります。

それに対し「下ろす」はより抽象的な対象にも使えるため、物理的な動作に限らず責任や地位といった目に見えないものを下に移す、つまり手放す・解放するというニュアンスも表現できます。使い分けを誤ると文脈が不自然になるだけでなく、文章の印象や伝えたいニュアンスが変わってしまうことがあるため注意が必要です。具体的にイメージを膨らませると理解が深まり、表現力も豊かになります。

文学作品やニュースでの使用例

- 小説の表現で「舟から人を降ろす」などがよく見られます。

- 新聞記事で「避難者をヘリから降ろす」といった災害報道の表現もあります。

- 映画やドラマでは「乗客を降ろす」シーンが臨場感を持って描かれることが多いです。

- 詩や随筆では「月を雲から降ろす」といった比喩的表現も用いられ、文学的な彩りを添える場合もあります。

迷いやすいシーン別の正しい選び方

「荷物をおろす」の場合

どちらも使えるが、一般的には「下ろす」を使うのが自然です。文脈によっては「降ろす」としても意味が通じますが、荷物という無生物を対象とする場合は「下ろす」とする方が違和感が少なく、辞書的な用例にも合致します。

「役職をおろす」の場合

「下ろす」を用います。「降ろす」は使いません。役職や責任のような抽象的な概念を対象とする場合は「下ろす」とするのが正しく、ビジネスや公的文書でもこの用法が定着しています。誤って「降ろす」と書いてしまうと、文章の信頼性を損なうこともあるので注意しましょう。

どちらも使えそうに見えるケース

「人を荷台からおろす」→多くの場合「降ろす」が適切。対象が人である場合には「降ろす」が自然です。ただし、荷物と一緒に人を扱うような特殊な表現や文脈によっては「下ろす」としても理解されることがあり、ニュアンスの違いが出ます。具体的な場面描写を伴うときは「降ろす」が推奨されます。

ネイティブ感覚での選び方のヒント

人や生き物なら「降ろす」、物や抽象的対象なら「下ろす」と覚えると便利です。さらに、金融関連なら「下ろす」、交通機関や乗り物関連なら「降ろす」というように、使用領域ごとに整理しておくと迷ったときにすぐに判断できます。また、実際に文章を書いたり会話で用いたりして練習すると、自然に身につきやすくなります。

よくある誤用と混同パターン

誤りやすい文章例

* ❌ ATMでお金を“降ろす” … 正しくは「下ろす」

* ❌ 社長を“降ろす” … 正しくは「下ろす」

* ❌ 商品を“下ろす”と書いてしまう … 商売の文脈では「卸す」が適切

* ❌ 「責任を降ろす」 … 抽象的な概念には「下ろす」を用いる

「下ろす」と「卸す」の違い(商売用語との混同)

「卸す」は商品をまとめて販売する意味。混同しないように注意しましょう。例えば「酒を卸す」「商品を卸す」などは取引の専門用語であり、「下ろす」とは全く意味が異なります。誤って使うと文脈が変わってしまい、相手に誤解を与える可能性があります。

混同を避けるためのチェックポイント

- 人や動物に関わる → 「降ろす」。例えば「子どもを車から降ろす」など具体的な場面を思い出すと判断しやすいです。

- お金や役職など抽象的対象 → 「下ろす」。ATMや組織内の役職を例にすると明確になります。

- 商品取引や流通の文脈 → 「卸す」。酒や衣料品などを大量に扱う取引の現場では必ず「卸す」を使用します。

- 精神的な負担や責任 → 「下ろす」。肩の荷を下ろす、責任を下ろすといった比喩的な文脈に適しています。

正しい使い分けを確認する方法

迷ったら「降りる/下ろす」とセットで考えると整理しやすいです。また、漢字の意味から連想するとさらに理解が深まります。例えば「降りる」は自分の動作、「降ろす」は誰かを下に移す動作として捉えると自然です。

チェックリストで確認しよう

- 人? → 降ろす

- 物? → 下ろす

- お金や地位? → 下ろす

- 商品取引? → 卸す

- 負担や責任? → 下ろす

「下す」「降りる」との違いも押さえよう

「下す(くだす)」と「下ろす」の違い

「下す」は判断や決定に使います(例:決断を下す)。また、処分や命令を意味する場合も多く、「判決を下す」「治療を下す」といった用法があります。一方「下ろす」は物や役職などを下に移す動作や状態の解除に使われ、判断や命令の文脈では基本的に使われません。この違いを押さえることで、誤用を避けて文章をより正確にできます。

「降りる」と「降ろす」の関係

「降りる」は自分で下に移動する動作を表し、主体が自分自身であることが明確です。例えば「電車を降りる」「階段を降りる」など、自らの行為を示します。それに対して「降ろす」は誰かが他者や物を下に移す動作を表します。例として「運転手が乗客を降ろす」「母親が子どもをベッドから降ろす」が挙げられ、主体が第三者である点が大きな違いです。

似ているが異なる点を整理

主体が自分か他人かで違いが出ます。自分自身が移動する場合は「降りる」、他者を移動させる場合は「降ろす」、抽象的な対象や役職に関しては「下ろす」、判断や命令に関しては「下す」というように、四つの言葉を整理すると理解しやすくなります。

語源・成り立ちから見る意味の違い

「下ろす」の由来

下=低い位置へ、から派生。漢字の「下」は古代から“低い場所”“下方向”を意味し、そこから「上にあるものを下に移す」という動作に結びつきました。さらに、物理的な意味から転じて「地位を下にする」「責任を外す」といった抽象的な場面にも広がっていきました。

「降ろす」の由来

降=高い所から下がる動作に関連。象形文字的にも「高い所から人が下りてくる様子」を表しており、主に人や動物が場所を移動するイメージが基盤になっています。そこから「他者を下に移す」動作へと発展し、乗り物から人を移す、船や高台から物を下に移すといった使い方につながりました。

成り立ちを理解するメリット

漢字の成り立ちを知ると記憶が定着しやすいです。単なる丸暗記ではなく「どうしてこの字を使うのか」という背景を押さえることで、実際の文章に触れたときに自然と意味を思い出せるようになります。また、語源を知るとニュアンスの違いを直感的に把握でき、正しい使い分けの助けになります。

漢字からイメージできる覚え方

下ろす

取り出す・解任する。物理的に下に置く、または上にあったものを低い立場に移すイメージ。

降ろす

高所や乗り物から下げる。人や動物が高い位置から地面へと移動するイメージに直結している。

歴史的・文化的な使われ方

古典や文献での用例

古文では「降ろす」が船や神事に多用されます。たとえば、祭礼の場面では神を舟や御輿から「降ろす」という表現が使われ、宗教的な儀式と深く結びついていました。また、和歌や物語文学では「月を降ろす」「神を降ろす」といった象徴的な言い回しも登場し、文化的・精神的なニュアンスを伴うことが多かったのです。

現代と昔で意味に変化はあるのか

現代では抽象的な意味が広がり「下ろす」の用法が増えました。金融やビジネスの分野で「お金を下ろす」「役職を下ろす」といった表現が定着し、日常会話でも自然に使われるようになっています。一方「降ろす」は乗り物や人の移動に関する意味が中心に残りつつ、文学や比喩的表現でも用いられ続けています。このように、時代が進むにつれて「下ろす」は実生活のさまざまな領域に浸透し、「降ろす」は主に物理的動作に重点を置く言葉として整理されてきたといえます。

覚えやすい使い分けのコツ

意味を整理して記憶する方法

「人は降ろす、物や地位は下ろす」と整理。さらに、判断基準を細かく分けて覚えると定着しやすくなります。例えば「動物や人は降ろす」「抽象的な役割や責任は下ろす」と具体的に整理しておくことで、迷いを減らすことができます。

場面ごとに思い出すヒント

- 電車→降ろす

- 銀行→下ろす

といった日常のシーンごとに分けて記憶するのがおすすめです。さらに「介護現場→降ろす」「会議で役職を下ろす→下ろす」など、複数の文脈を思い浮かべると理解が深まります。普段からニュース記事や小説に出てくる表現を観察するのも効果的です。

混乱を防ぐためのシンプルな考え方

“誰が移動するか”で判断する。自分で移動するなら「降りる」、他者を移動させるなら「降ろす」、

物や抽象的な対象に関しては「下ろす」というように、ワンセットで考えるとすぐに整理できます。迷ったときは対象が人か物か、具体か抽象かを確認しましょう。

語呂合わせやイメージ図解で覚える工夫

- * 降ろす=人が降りる動作。例えば「バスから人を降ろす」場面をイメージ。

- * 下ろす=下に置くイメージ。ATMでお金を下ろす、肩の荷を下ろすなど具体例と一緒に思い出す。

- * 卸す=商売で品物をまとめて売ると覚えておくと、さらに混同しにくくなる。

図やフローチャートで整理すると、視覚的にも分かりやすく記憶できます。

練習問題・クイズでチェック

例文から正しい「おろす」を選んでみよう

- ATMでお金を(下ろす/降ろす)→正解は「下ろす」。金融機関に関する場面では常に「下ろす」を使用します。

- バスから子どもを(下ろす/降ろす) →正解は「降ろす」。人や動物を乗り物から移す場合に適切です。

- 責任を(下ろす/降ろす)→正解は「下ろす」。抽象的な概念に使う場合はこちらです。

- 乗客をタクシーから(下ろす/降ろす)→ 正解は「降ろす」。実際の会話でも頻出する表現です。

- 荷物を棚から(下ろす/降ろす) →正解は「下ろす」。物体を下に移す場合に自然です。

実際に使ってみて確認する方法

日常会話で意識して使い分けると自然に身につきます。例えば、家族や友人との会話の中で「今日は銀行でお金を下ろしたよ」「バスで子どもを降ろしてきた」などと声に出してみると、実際の使用感覚が定着します。ニュース記事や小説から例を探して音読する練習も効果的です。

まとめ

「下ろす」と「降ろす」は見た目が似ているため混同しやすい言葉ですが、実際には対象や文脈によって使い分けが必要です。「下ろす」は物やお金、役職や責任といった抽象的なものまで幅広く使われ、「降ろす」は人や動物、乗り物からの移動など具体的で動きを伴う場面で多用されます。

さらに「卸す」「下す」「降りる」といった関連語と比較することでより理解が深まり、誤用を防ぐことができます。漢字の成り立ちや歴史的な背景を知ると記憶にも残りやすく、実際の会話や文章で自然に使い分けられるようになります。言葉の違いを正しく理解することは表現力を磨く第一歩ですので、ぜひ日常生活の中で意識して取り入れてみてください。