日々の料理やお菓子作りのなかで「小さじ1」という表現を見たことがある方は多いと思います。しかし、「小さじ1=何グラムなのか?」という問いにすぐに答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。小さじは調理における基本的な計量単位でありながら、その正確な重さは使用する調味料の種類によって大きく異なるという特性があります。

この記事では、小さじ1の正確なグラム数を理解するために必要な情報を網羅的に解説していきます。基本的な換算から、液体と固体の違い、さらには代用品や計量時の注意点まで、初心者にも分かりやすくまとめています。

正確な計量を行うことは、料理の味を安定させ、レシピの再現性を高めるために欠かせません。この記事を通じて、小さじ1にまつわる疑問を解消し、日々の調理をより楽しく、より美味しくするヒントをお届けします。

小さじ1は何グラムか

料理をするうえで、調味料の計量は非常に大切な工程のひとつです。特に「小さじ1」という表記は、日々のレシピで頻繁に登場しますが、実際に何グラムなのかを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。料理初心者にとっても、プロにとっても、計量は仕上がりの味を左右する重要な要素です。実はこの「小さじ1」の重さは、使用する調味料の種類によって異なるため、一概に何グラムとは言えないのです。

とはいえ、一般的な目安として覚えておくと便利なのが「小さじ1 = 5ml(ミリリットル)」という容量基準です。この5mlという数値をベースに、各調味料の密度によってグラム数が決まってきます。つまり、液体と粉末では重さが異なるのはもちろん、同じ粉末同士でも粒の細かさや含水量の違いで変わることがあるのです。

小さじと大さじの違い

小さじは、料理の世界では最も基本的な計量単位のひとつです。もうひとつの代表的な単位である大さじと比較すると、 「小さじ1 = 大さじ1の1/3」という関係にあります。 大さじが15ml、小さじが5mlという容量なので、調理時にこの比率を理解しておくことで、スムーズに置き換えができ、レシピの応用力が高まります。

また、スプーンによっては若干の誤差が生じることもあるため、できればセットで統一された計量スプーンを使用するのが理想です。家庭用のティースプーンと混同しやすいので、混ざらないように注意しましょう。

小さじ1の重さと容量の関係

小さじ1の容量は5mlで固定されていますが、重さは中に入れるものによって変動します。液体の場合、小さじ1は5gとされるのが一般的ですが、これはあくまでも水を基準とした場合です。

例えば、砂糖(上白糖)は小さじ1で約3g、塩であれば5〜6g、みそなら6g程度になります。これは、それぞれの密度が異なるためであり、例えば同じ5mlを入れたとしても、塩の方が密度が高ければその分重くなります。逆にふんわりした粉末などは空気を多く含むため、見た目の量は同じでも実際の重さは軽くなるのです。

こうした違いを正しく把握しておくことで、レシピの再現性が高まり、味のばらつきも減少します。特にお菓子作りや和食のように繊細な味付けを求められる場面では、小さじ1の重さを正確に理解していることが、成功へのカギとなるのです。

小さじの代用方法

小さじが手元にない場合でも、いくつかの方法で代用が可能です。その中でも代表的なのがティースプーンを使う方法です。一般的なティースプーンの容量は約4〜5mlで、小さじ1(5ml)とほぼ同じであるため、代用品として非常に便利です。ただし、ティースプーンは製品によって形状や深さに差があるため、正確性を求める料理、特にお菓子作りなどには注意が必要です。

また、一時的な代用としては、薬用のプラスチックスプーンや、コーヒーメジャーなども容量を測って使えば応用可能です。目分量で代用する場合は、実際に水などで計測して自分の感覚と一致させておくと、今後の料理がしやすくなります。

ただし、毎日の料理で安定した味付けを保ちたいのであれば、専用の計量スプーンをひとつ持っておくのが理想です。ステンレス製やプラスチック製など種類も豊富なので、自分のキッチンに合ったものを選んでおくと安心です。代用品を使う際には、あくまで目安として使うようにし、必要に応じて調整することがポイントです。

小さじの基本情報

小さじの容量について

小さじは容量で表すと5mlです。この数値は料理や製菓において基本となる単位であり、初心者からプロまで幅広く使われています。これは国際的にもほぼ共通の基準となっており、日本国内でも「小さじ1 = 5ml」として広く認知されています。特に液体調味料の場合は、小さじ1がほぼ5gと一致するため、計量しやすいという利点もあります。海外のレシピを参考にする際にも、この5mlという基準を覚えておくことで、変換がスムーズに行えるでしょう。

また、小さじは微妙な味の調整に使うため、非常に繊細な分量を扱います。レシピ通りに調味料を量ることで、想定通りの味を再現しやすくなるため、容量基準を理解しておくことが美味しい料理の第一歩です。

小さじの種類と選び方

計量スプーンにはさまざまな素材や形状の種類があります。プラスチック製は軽量で安価なため、手軽に使いやすいのが特徴です。一方、ステンレス製は錆びにくく耐久性に優れており、精密な計量にも向いています。また、木製のスプーンはナチュラルな見た目でキッチンの雰囲気を損なわず、手触りも柔らかいため人気があります。

選び方のポイントとしては、まず「すりきりしやすい平らな縁」であることが重要です。縁が丸くなっていると、正確な容量が測りにくくなります。また、スプーン同士がチェーンで連結されているタイプは、使い終わったあとに一気に収納できるので便利です。収納スペースや使用頻度に応じて、自分に合った素材と形状のものを選びましょう。

スプーンの表記法

料理レシピに登場する「小さじ」「大さじ」といった表記は、多くの場合グラム数ではなく容量(ml)を基準としています。これは非常に重要なポイントで、同じ「小さじ1」でも調味料の種類によって実際の重さが大きく異なるためです。

例えば、「 砂糖 小さじ1」は約3gであるのに対し、「塩 小さじ1」は約6gになります。 こうした違いを理解していないと、レシピ通りに作ったつもりでも、味付けに大きなズレが生じる可能性があります。

特に初心者の方は、容量表記とグラム表記の違いをしっかり意識しておくことが大切です。また、料理本やウェブサイトによっては、独自の基準でスプーン容量を定義している場合もあるので、注釈をしっかり確認するようにしましょう。

小さじ1の重量を正確に計算する方法

小さじ1は何グラム?

-

- 水:5g

- 砂糖(上白糖):3g

- 塩:5〜6g

- みそ:6g

- しょうゆ:6g

- 油:4g

- はちみつ:7g

- バター(無塩):4g

このように、同じ小さじ1でも調味料や食品によって重さが大きく異なることが分かります。料理の正確さを求めるのであれば、こうした差異を理解したうえで使い分けることが重要です。

特にお菓子作りや和食のように微妙な味のバランスが求められる料理では、ほんの数グラムの違いが味に大きく影響することがあります。調味料ごとのグラム数をあらかじめ覚えておく、または換算表をキッチンに置いておくと、スムーズで失敗の少ない調理が可能になります。

スポンサーリンク

液体と固体の重さの違い

液体は比較的容量と重量が一致しやすい傾向があります。たとえば、水や酢、しょうゆなどは、1mlがおおよそ1gに相当するため、計量も簡単です。しかし、油のように水より軽い液体は、同じ容量でも重さが軽くなります。

一方、固体は素材の密度、粒の大きさ、湿り気などによって重さが変動します。たとえば、ふんわりとした小麦粉と、しっとりしたみそでは同じ5mlの容量でも重さに大きな差があります。また、粉末を山盛りにするか、すりきりにするかでも数グラムの違いが出るため、特に注意が必要です。

調味料別の小さじの重さ

- 砂糖(グラニュー糖):3g

- 塩(精製塩):6g

- しょうゆ:6g

- 酢:5g

- サラダ油:4g

- みりん:6g

- 小麦粉(薄力粉):3g

- 片栗粉:3g

- はちみつ:7g

- ケチャップ:5g

- 味噌:6g

このように、調味料や食材ごとの密度や性質によって、同じ小さじ1でも重さがまったく異なることが分かります。料理ごとに必要な分量を正確に計ることで、風味や仕上がりの安定感が増し、失敗の少ない調理が可能になります。

小さじとmlの換算

小さじとmlの関係性

小さじ1は5mlです。この容量は、液体にも固体にも使える基本的な単位ですが、計量時には注意が必要です。液体の場合は比較的わかりやすく、5ml=5g(例:水)のように、容量と質量がほぼ一致します。しかし、 固体の場合は密度の違いによってグラム数が大きく変動します。 例えば、小麦粉や砂糖、塩などはそれぞれ異なる密度を持っているため、小さじ1に入る重さはバラバラです。

また、調味料によっては同じ種類でも粒の粗さや含水量に差があるため、正確な計量を目指す場合にはその特徴を把握しておくことが重要です。特にお菓子作りや精密な味付けが求められる料理では、mlとgの換算に過信せず、秤を使って補完するのが理想です。

液体調味料の計量方法

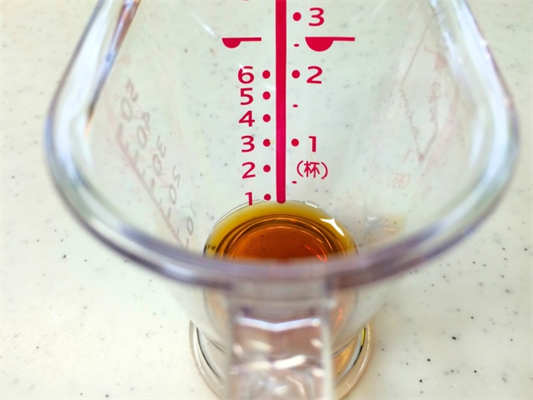

液体を計量する際には、必ず平らな作業台に容器を置き、目の高さでメモリを確認することが大切です。斜めから見ると誤差が生じやすく、想定よりも多くなったり少なくなったりしてしまいます。また、液体はすりきりにするのではなく、スプーンやメモリの線までぴったり注ぐようにしましょう。

たとえば、しょうゆや酢、みりんなどの液体調味料は比較的粘性が低いため計量しやすいですが、オイルやはちみつなど粘度が高いものは表面張力に注意が必要です。液面のカーブ(メニスカス)を基準線に合わせるようにするのがポイントです。

固体調味料の計量方法

固体調味料を計量する際は、「すりきり」が基本です。スプーンに山盛りにしてしまうと、必要以上の量を使ってしまう可能性があり、レシピの味に影響を与えます。 計量スプーンで材料をすくったら、ヘラや箸の背などを使って表面を平らにならします。 これが「すりきり1杯」の正しい測り方です。

また、小麦粉や片栗粉などの粉類は湿気や保存状態によって重さが変わることがあります。ふるいにかけてから計ることで、空気を含んだふんわりとした状態での計量が可能になり、より安定した仕上がりになります。砂糖も上白糖、グラニュー糖、黒糖など種類によって重さが異なるため、使う種類をレシピと一致させることが肝心です。

さらに、固体調味料は押し固めるようにすくってしまうと、同じ小さじ1でも重くなりすぎる傾向があるため、できるだけふんわりとすくい、すりきりで仕上げるよう心がけましょう。

小さじ1の代わりに使えるもの

ティースプーンとの比較

ティースプーン1杯は一般的に約4〜5mlとされており、小さじ1(5ml)の代用としてほぼ使用可能です。そのため、急いでいるときや一時的に小さじが手元にないときに活用できます。

ただし、ティースプーンのサイズは製品ごとに微妙な違いがあるため、厳密な計量が求められるレシピには注意が必要です。特に洋食器と和食器ではスプーンの形状や深さが異なるため、使用前に水などで実際の容量を確認しておくと安心です。

また、ティースプーンには飾りやデザイン重視の製品も多く、実用的な計量には適さない場合があります。したがって、日常的に代用するというよりは、あくまで応急措置として活用するのが良いでしょう。正確性を求める料理には、やはり専用の計量スプーンを使うのがベストです。

計量カップとの使い分け

計量カップは液体を大量に計る際に非常に便利な道具であり、ミリリットル単位のメモリが付いているため、100ml、200mlといった量を一度に正確に測ることが可能です。しかし、少量の調味料、特に5ml以下の計量には不向きです。液体がメモリ線より下になると視認性が悪くなり、誤差が出やすくなるためです。

小さじや大さじなどのスプーンと組み合わせて使うことで、さまざまなレシピに柔軟に対応できます。たとえば、ソースやスープなどで使用する液体調味料はカップで、隠し味に使う醤油や酢は小さじで、というように適切なツールを使い分けることが、より正確な調理につながります。

スポンサーリンク

料理での測り方のコツ

スプーンでの正確な計量には、いくつかのポイントがあります。まず最も基本的なのは、スプーンを水平な場所に置き、「すりきり」で計ることです。山盛りや押し込みは分量を過大にしてしまうため、安定した味を出すには避ける必要があります。すりきりには、専用のヘラやカードの端などを使うと便利です。

また、固体の調味料をすくうときは、容器からすくってそのまま使うのではなく、別の小皿に出してからすりきると、調味料の密度によるブレを防げます。粉末の場合は、湿気によって固まりやすいため、軽くかき混ぜてから計量するのがベターです。さらに、濡れたスプーンを使うと粉がくっついてしまい、計量誤差の原因となるので、常に乾いたスプーンを使用するように心がけましょう。

小さじの重さに関する質問

よくある質問Q&A

Q: 小さじ1はティースプーンと同じですか?

A: ほぼ同じとされていますが、ティースプーンは製品ごとに容量にばらつきがあります。実際には4ml〜5ml程度の幅があり、きっちりと小さじ1(5ml)と一致しないこともあります。そのため、正確な分量が求められるレシピでは、専用の計量スプーンを使うことをおすすめします。特にお菓子作りや和食のように繊細な味付けが必要な場面では、少しの誤差が味のバランスに影響することがあるため注意が必要です。

Q: 小さじ1の重さはすべて5gですか?

A: 一般的に「小さじ1=5g」と言われるのは水などの液体に限定されます。調味料の種類によって重さは大きく異なり、砂糖であれば3g、塩は6g、油は4gと、それぞれの密度や状態によって変動します。そのため、小さじ1という表記があっても、内容物の重さを確認してから使用することが重要です。換算表などを手元に置いておくと便利です。

量に関する注意点

調味料を計量するときは、必ず「すりきり」で測ることが正確な分量の基本です。 スプーンに山盛りにした状態や、押し固めた状態では、見た目以上に多くなってしまい、 料理全体の味に影響する可能性があります。特に塩や重曹など、少量でも味に大きな影響を与える調味料では、わずかな計量ミスが失敗につながることがあります。また、スプーンを使う際は、水平な台の上ですりきりにし、毎回同じ方法で計量することが安定した味付けに繋がります。

より正確に計量する方法

より正確に計量したい場合には、デジタルスケール(はかり)を活用するのがおすすめです。最近では、1g以下の単位まで測れる「少量モード」付きのスケールもあり、小さじ1のような少量の計量でも高い精度を保つことができます。また、何度も使う調味料については、一度スケールで小さじ1杯分のグラム数を測っておき、それを目安に今後の料理で活用すると効率的です。特にダイエットや糖質制限など、摂取量を管理したい方にはデジタル計量が強い味方になります。

スプーンの計量に関する豆知識

スプーン換算表

| 調味料 | 小さじ1の重さ |

| 水 | 5g |

| 砂糖 | 3g |

| 塩 | 6g |

| 醤油 | 6g |

| 油 | 4g |

グラムとccの違い

cc(立方センチメートル)は容量、つまり体積を表す単位であり、液体や粉末がどれだけの空間を占めるかを示します。一方、グラムは質量を表す単位で、その物質の重さを意味します。水の場合に限っては「1cc = 1g」という関係が成り立ちますが、これは水の密度が1g/cm³であるためです。

しかし、他の物質ではこの関係は成立しません。たとえば、 油は水より軽いため、1ccの油は約0.9g程度になります。 また、小麦粉のような粉末の場合は、粒子の大きさや含まれる空気の量によって密度が変わるため、1ccあたりのグラム数は大きく異なります。そのため、ccとgを同じものとして扱ってしまうと、思わぬ誤差が生じることになります。

料理や製菓で正確な計量を行いたい場合には、容量と質量の違いをしっかりと理解し、それぞれの食材に合わせて使い分けることが大切です。レシピで「cc」と「g」の表記が混在している場合には、必ず使用する食材の密度を確認してから調理を進めるようにしましょう。

スポンサーリンク

賢い計量法

調理中に頻繁に使う調味料は、 あらかじめ1回分または数回分を小皿や小分け容器に出しておくと、料理の進行がスムーズになります。 これにより、スプーンの出し入れによる誤差や、調味料容器の汚れも防ぐことができます。また、時間短縮にもつながり、計量のたびにスプーンを洗う手間も省けるため、効率的です。

さらに、計量する際には調味料ごとの特性を踏まえて行うと、より正確になります。たとえば、油やみりんなど液体の場合は、注ぎやすい容器を使うことでこぼれにくくなりますし、粉末の場合は計量スプーンに入れる前に軽くかき混ぜることで、湿気によるかたまりを防げます。また、料理中に気温や湿度によって調味料の性質が変化することもあるため、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

料理における計量の重要性

正確な計量が料理の味を決める

料理の完成度を大きく左右するのが「計量の正確さ」です。分量通りに計量することで、レシピ本来の味を忠実に再現することができ、失敗のリスクも大幅に軽減されます。

特に初めて挑戦するレシピや、お菓子作りのように繊細なバランスが求められる料理では、わずかな分量の違いが味や食感に顕著に表れます。また、調味料の種類によっては「ちょっと多め」「少なめ」といった曖昧な表現が命取りになることもあるため、数字に忠実な調理が必要不可欠です。

また、同じレシピを繰り返し作る際にも、毎回の仕上がりにばらつきが出てしまうことを防ぐためには、計量を一定に保つことがポイントとなります。家族に好評だった味を再現したい場合や、自分なりの味付けを安定してキープしたいときにも、正確な計量は非常に役立ちます。

計量ミスを防ぐためのヒント

計量ミスを防ぐためには、調理を始める前に必要な調味料をすべて出して、順番に並べておく「ミザンプラス(準備)」が有効です。 使用する順番で並べておくことで、入れ忘れや入れすぎといったミスを防ぐことができ、作業の流れもスムーズになります。

さらに、調味料をそれぞれ専用の容器に分けておく、あるいは一時的に小皿に計量してスタンバイさせておくなどの方法も効果的です。複数の調味料を一気に使うレシピでは、事前にまとめて量っておくことで焦らず落ち着いて調理できます。特に短時間で仕上げる炒め物や煮物では、こうした準備が仕上がりを大きく左右します。

スプーン使いの基本

計量スプーンを使う際には、いくつかの基本ルールを守ることで、常に安定した分量を保つことができます。まず、「すりきり」で測ることが鉄則です。スプーンに山盛りにするのではなく、ヘラや箸の背などで表面を平らにし、基準に合わせてしっかりとすりきります。

次に、スプーンは必ず水平な場所で使用するようにしましょう。傾いた状態で計量すると、見た目ではわからない誤差が生じてしまい、レシピの味にズレが出ることがあります。また、調味料によってはスプーンが濡れていると付着しやすく、必要以上の量が入ってしまう場合もあるため、常に乾いたスプーンを使うことが大切です。

こうした基本を守ることで、どんな料理でも安定した味わいに仕上がり、再現性の高いレシピ作りが可能になります。

まとめ

本記事では、「小さじ1は何グラムか?」という素朴ながらも調理において非常に重要な疑問に焦点を当て、あらゆる角度から丁寧に解説してきました。小さじ1は一般的に5mlの容量を指しますが、グラム数は中に入れる調味料の種類や状態によって大きく異なることが分かりました。砂糖で3g、塩で6g、油で4gなど、素材ごとの特性を理解することで、より正確な調理が可能になります。

また、ティースプーンとの違いや代用方法、計量スプーンの選び方、液体と固体の計り方のコツなど、日常の調理に直結する実用的な情報も豊富にご紹介しました。特に「すりきり」や「乾いたスプーンを使う」などの基本的なルールを守ることで、レシピの再現性が高まり、失敗を減らすことができます。

料理の仕上がりを左右するのは、味覚だけでなく「数字の正確さ」も大きな要素です。小さじ1の理解を深めることは、調理スキルの向上につながり、毎日の食卓をより豊かにしてくれるはずです。ぜひ今回の内容を参考に、あなたのキッチンでの計量を見直してみてください。