黄土色は、自然に溶け込む温かみのある色で、アートやデザイン、インテリア、ファッションなど多くの分野で活用されています。

土や木、落ち葉などと馴染みが良く、ナチュラルで落ち着いた印象を与えます。本記事では、黄土色の基本知識から、作り方、色の組み合わせ、アートへの応用まで解説します。

黄土色は単なる中間色ではなく、混ぜる色の比率や技法で多彩な表現が可能です。赤みを加えると温かみが増し、青や黒を混ぜると落ち着いた色合いになります。

また、黄土色は歴史的にも重要で、古代壁画や伝統工芸、日本画や西洋絵画にも多用されてきました。

インテリアやファッションでも重宝され、木材やレンガの質感と調和しやすく、秋冬の定番カラーとして人気があります。広告やデザインでは、安心感や自然な雰囲気を演出するのに適しており、ブランドカラーにも採用されることがあります。

この記事を通じて、黄土色の知識と技術を身につけ、アートやデザインに役立ててください。

黄土色の基本知識と特徴

黄土色とは何か?

黄土色(おうどいろ)は、茶色と黄色の中間に位置する色で、土のような温かみのある色合いが特徴です。その名の通り、黄土(オーカー)に由来する色であり、自然界では土、砂、枯れ葉などに多く見られます。

この色は、温かみと安定感を持ち、人の心を落ち着かせる効果があります。そのため、アートやインテリア、ファッション、さらには工業製品や伝統的な工芸品にも幅広く用いられています。特に、日本の伝統色としても知られ、和服や陶器、和紙などの分野で親しまれてきました。

黄土色の印象と用途

黄土色は、穏やかで自然な印象を持つ色として広く活用されています。ナチュラルな色調であるため、アースカラーの一種としてデザインやインテリアに取り入れられ、特に木材やレンガなどの素材とも相性が良いです。

インテリアでは、落ち着きのある空間を作るために壁紙や家具、カーペットの色として使用されます。ファッションでは、秋冬のアイテムに多く見られ、ナチュラルで温かみのあるスタイルを演出するのに適しています。また、歴史的な絵画や建築物にも黄土色は多く使用されており、日本画や西洋の油彩画などでその重要性が伺えます。

黄土色の組成と成分

黄土色は、主に、

- 黄色

- 赤

- 茶色

- 白

を組み合わせることで作られます。基本的には黄色を主体とし、少量の赤や茶色を加えて深みを出し、必要に応じて白で明るさを調整します。

また、天然の黄土色の顔料としては、鉄分を多く含む鉱物が使われており、古代の壁画やフレスコ画にも頻繁に見られます。

天然の黄土は微妙な色合いの違いがあり、地域によって成分が異なるため、黄土色のバリエーションも豊富です。近年では、合成顔料を用いた黄土色も一般的であり、安定した色調を再現できることから、印刷や塗装などの分野で活用されています。

黄土色の作り方

絵の具を使用した混色方法

黄土色は「黄+赤+青」の三原色を基本に作られます。黄色を主体に赤を少し加えて温かみを出し、青を加えて深みを演出します。

ただし、青を入れすぎると緑がかるため、慎重に調整することが重要です。

明るい黄土色を作るには黄色の比率を高め、白を加えて調整します。逆に、落ち着いた黄土色にするには、茶色や黒を少量加えてトーンを落とします。

絵の具の種類によっても仕上がりは異なります。アクリル絵の具は鮮やかで発色が強く、油絵具は深みのある色合いを表現できます。水彩絵の具は水の量を調整することで透明感のある黄土色を作ることができます。

このように、混色の比率や絵の具の種類を工夫することで、さまざまなバリエーションの黄土色を作り出すことができます。

- 黄色(イエローオーカー)+赤(カドミウムレッド)+少量の青(ウルトラマリン)を混ぜる

この組み合わせは、基本的な黄土色を作るための一般的な方法ですが、色の比率によって微妙なニュアンスの違いを生み出すことができます。

- より温かみのある黄土色を作る場合は、赤(カドミウムレッド)の割合を増やし、オレンジ寄りの色合いに調整。

- 逆に、落ち着いたトーンを出したい場合は、ウルトラマリンの量を少し増やし、青みがかった深みのある色を作る。

- 自然な土の色に近づけるには、バーントシェンナやローアンバーを少量加えることで、よりリアルな質感を表現可能。

- 茶色が強い場合は、白を加えて明るく調整し、柔らかく優しい黄土色にすることができる。

- より鮮やかに発色させたい場合は、透明水彩やアクリル絵の具を使い、層を重ねながら色味を微調整するのもおすすめ。

このように、黄土色を作る際には、混ぜる色の割合を細かく調整しながら、目的に応じた最適な色を作り上げることが重要です。

スポンサーリンク

水彩での黄土色の作り方

水彩絵の具では、以下の方法で黄土色を作れます。

- イエローオーカーとバーントシェンナを混ぜることで、深みのある黄土色を表現できます。バーントシェンナの比率を変えることで、より赤みがかった色や落ち着いたトーンを作ることができます。

- イエローオーカーに赤を少量加え、さらにウォームグレーやウルトラマリンブルーをほんの少し加えることで、より自然な土の色を再現できます。特に、風景画や建築画に適した色合いになります。

- 黄色と茶色をブレンドし、必要に応じて水を加えて透明感を調整すると、水彩独特の柔らかい表現が可能になります。レイヤーを重ねることで、深みのある色合いを生み出すこともできます。

- バーントアンバーを少量加えると、落ち着いたアースカラーの黄土色ができ、特に影の表現や木の幹の描写に適しています。

ウォッシュ技法を使い、黄土色を薄く広げることで、グラデーションや光の当たり具合を自然に演出できます。

アクリル絵の具で作る黄土色

アクリル絵の具の場合、

- 黄色(カドミウムイエロー)

- 赤(バーントシェンナ)

を混ぜることで、温かみのある黄土色を作ることができます。バーントシェンナの量を調整することで、オレンジ寄りや落ち着いたトーンにすることが可能です。

- より深みのある黄土色を作るには、ブラウン系(ローアンバーやバーントアンバー)を加えると、土や木の質感に近いリアルな色合いになります

- 白を混ぜると、パステル調の柔らかい黄土色になり、水彩やイラストに適した明るめのトーンに調整できます

- 黒を少量加えると、より渋く落ち着いた色合いになり、アンティーク調のデザインやクラシックな絵画表現に最適です

- 黄土色の鮮やかさを高める場合は、少量のオレンジやカドミウムレッドを加えることで、より華やかな発色になります

- アクリル絵の具では、透明メディウムを混ぜることで、黄土色の深みを維持しつつ透明感のある仕上がりにすることが可能です

- 絵画技法として、レイヤーを重ねて徐々に色を深めていく方法もあります。最初に薄い黄土色を塗り、徐々に濃い色を重ねることで奥行きのある表現ができます

このように、黄土色は混ぜる色や塗り方によって大きく表情を変えるため、目的に応じた調整が重要です。

色の比率と調整方法

黄土色のための色相バランス

黄土色を作る際は、黄色を基準に赤や茶色を加え、適切なバランスを保つことが重要です。黄土色のニュアンスは、配合する色の種類や比率によって大きく変わります。

暖かみのある黄土色を作るためには、黄色を基調としながら、赤を適量加えて調整します。

一方、深みのある黄土色を求める場合は、茶色や黒を少し足すと、より落ち着いた色合いになります。また、青を加えることでコントラストを持たせることも可能です。

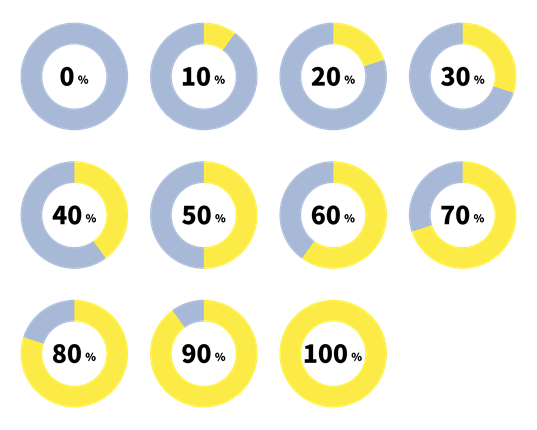

必要な色の比率とは?

基本的な比率は以下の通りです。

- 黄色(60%)+赤(20%)+青(10%)+白(10%)

この比率は一般的な黄土色を作るための基準ですが、細かなニュアンスを出すには比率の調整が必要です。

- より温かみのある黄土色を作るには、赤を増やしてオレンジ寄りにする

- より深みのある黄土色にするには、青や茶色を加えて落ち着いたトーンにする

- 鮮やかな黄土色を作る場合は、赤の割合を増やしつつ、少量のオレンジを足す

薄い黄土色の作り方と調整

- 白を加えてパステル調に調整すると、柔らかく明るい黄土色に

- 水分を増やし、透明感を出すことで、水彩画などに適した軽やかな仕上がりに

- 白だけでなく、ベージュやクリーム色を混ぜることで、より自然な明るい黄土色に

- 色の濃淡を調整するために、下地の色と重ねて表現するのも有効

このように、黄土色の色相バランスを適切に調整することで、目的に応じた理想の黄土色を作り出すことができます。

技法別 黄土色を表現する方法

クーピーを使った黄土色の作成

クーピーを使って黄土色を表現するには、複数の色を重ねることが重要です。クーピーの特性を活かし、滑らかに発色させながら適切なバランスを取ることで、リアルな黄土色を作り出すことができます。

基本の塗り方

黄色、オレンジ、茶色を順に塗り重ねることで、黄土色を再現。

グラデーション技法

明るい部分は黄色を多めに、影の部分は茶色を強調することで、奥行きのある表現が可能。

ぼかしテクニック

指やティッシュを使ってぼかしながら色をなじませると、自然な仕上がりに。

レイヤリング

何度も重ね塗りをすることで、深みのある黄土色を作成可能。

色鉛筆での黄土色の描き方

色鉛筆を使って黄土色を描く際は、細かい筆圧調整と色の重ね方がポイントになります。

基本の色作り

黄色ベースに茶色を重ね、少しずつ混ぜながら調整。

レイヤー効果

薄く塗り重ねることで深みを出し、リアルな質感を演出。

ブレンディング

色鉛筆の特性を活かし、柔らかくなじませると、より自然な仕上がりに。

シャープなラインとぼかしの組み合わせ

細かい部分をくっきりと描きつつ、広い面はなめらかにぼかすことで、リアルな陰影を表現。

スポンサーリンク

マット仕上げと光沢仕上げの違い

黄土色を表現する際には、仕上げの質感も重要です。

マット仕上げ

- 白を加えることで、ややパステル調の柔らかい黄土色に。

- クーピーや色鉛筆では、軽いタッチで仕上げるとマット感が際立つ。

- 紙の質感を活かして、ザラついた表現も可能。

光沢仕上げ

- 透明メディウムを使用すると、発色が良くなり、ツヤ感のある仕上がりに

- 色鉛筆やクーピーでは、何度も塗り重ねて圧をかけることで、滑らかな光沢が生まれる

- アクリルやオイルパステルを併用すると、さらに光沢感を強調可能

このように、クーピーや色鉛筆を使った黄土色の作成方法にはさまざまな技法があり、それぞれの仕上げ方によって表現の幅を広げることができます。

黄土色の補色とその活用

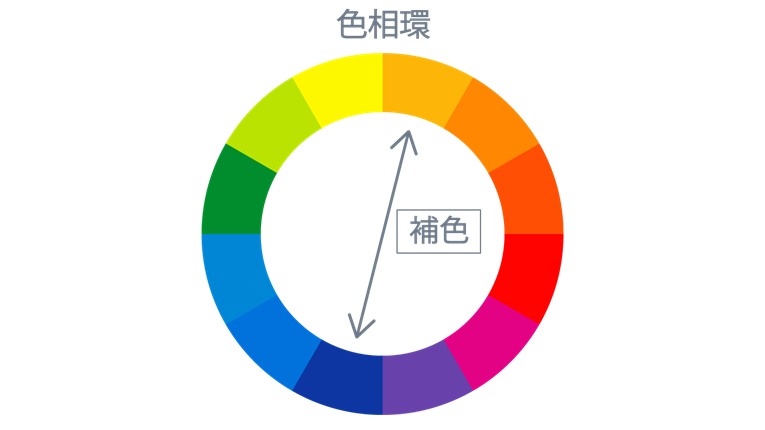

補色とは?下の色相環の例の様に真正面の位置にある色のことを言います。

黄土色の補色とは?

補色とは、ある色と正反対の色を指し、黄土色の場合は青紫系統(ウルトラマリン、コバルトブルー、ディオキサジンパープルなど)が補色になります。黄土色と青紫を組み合わせることで、お互いの色を引き立たせる効果が生まれます。

補色の関係を活用すると、視覚的に強調したい部分や、色のコントラストを高めたい場面で役立ちます。

例えば、黄土色の背景に青紫のアクセントを加えることで、動きや深みのあるデザインを作ることが可能です。また、青紫系の影を取り入れることで、よりリアルな立体感を演出することができます。

色合いを強調する使い方

対比効果の活用

黄土色と青紫を並べることで、互いの色を際立たせ、ダイナミックな視覚効果を生み出します。

グラデーション技法

黄土色から青紫へと徐々に色を移行させることで、自然な色の変化を表現できます。

影の表現

青紫系の色を黄土色の影部分に使うことで、より深みのある色合いになります。

カラーブロックデザイン

黄土色と青紫をブロック状に配置することで、モダンで印象的なビジュアルに仕上がります。

補色効果を利用した光と影の演出

特に油絵やアクリル絵画では、黄土色のハイライト部分と青紫系の影を組み合わせることで、強いコントラストと奥行きを表現できます。

作品における黄土色のバランス

黄土色は、落ち着きのあるナチュラルな色ですが、補色である青紫と組み合わせることで、視覚的なバランスを取りながら、作品に深みを与えることができます。

他のアースカラーとの調和

黄土色は、

- ベージュ

- オリーブグリーン

- ブラウン

- テラコッタ

などのアースカラーと自然に馴染みます。

配色の黄金比を意識する

- 黄土色をメインカラーとして70%、

- 青紫をサブカラーとして20%、

- アクセントカラーを10%

にすると、バランスの取れたデザインになります。

ナチュラルな雰囲気を作る

黄土色の温かみを活かしながら、補色の青紫を少量取り入れることで、自然で洗練された印象を演出できます。

このように、黄土色の補色を効果的に活用することで、デザインやアート作品の表現力を大幅に向上させることができます。

黄土色の深みとトーン

深みのある黄土色を作る

黄土色に深みを加えるためには、色の調整が重要です。基本的には、元の黄土色にほんの少しの黒を加えることで、落ち着きのある色味になります。

黒を加えて調整

黒を多く入れすぎると色が沈んでしまうため、少量ずつ慎重に混ぜる。

青や紫を少量加える

青(ウルトラマリンやプルシアンブルー)を加えると深みのある冷たい黄土色に、紫を加えるとよりアンティーク調の風合いを持たせることができる。

茶色のバリエーションを活用

バーントアンバーやローアンバーを少しずつ加えることで、よりナチュラルな深みを持たせることが可能。

何層にも重ねる

絵画技法として、下地に薄い黄土色を塗り、そこに徐々に濃い色をレイヤーとして重ねると、奥行きのある表現が可能になる。

トーンの調整方法

トーンを調整することで、黄土色の幅広い表現が可能になります。

明るくするには白を追加

- 白を加えることで柔らかく優しい印象の黄土色に。

- クリーム色やベージュ系の色合いを強調することで、温かみのある仕上がりになる。

- アクリル絵の具や油絵では、ホワイトの量を調節しながら透明感を持たせる。

落ち着きを持たせるなら茶色を増やす

- バーントシェンナやローアンバーを使うと、自然な土の色に近い深みを出すことが可能。

- 木材やレンガのような質感を表現する際に最適。

- 陰影を強調したい部分に茶色を使うことで、より立体感のある描写ができる。

スポンサーリンク

黄土色にぴったりな色の組み合わせ

黄土色は、多くの色と組み合わせることで、さまざまな表情を持たせることができます。

- 緑(オリーブグリーン、フォレストグリーン):自然な風景画や植物を描く際に調和しやすい。

- ベージュやアイボリー:ナチュラルなトーンの配色に最適で、インテリアやファッションのデザインにもよく使われる。

- レンガ色やテラコッタ:暖色系の中でも特に黄土色との相性がよく、温かみのある雰囲気を作りやすい。

- ネイビーやダークブルー:黄土色の補色となるため、お互いを引き立てるコントラストを生み出し、落ち着いた印象を与える。

- バーガンディやワインレッド:深みのある赤系の色と組み合わせると、クラシカルでエレガントな表現が可能になる。

このように、黄土色はさまざまな色と調和し、用途に応じて多彩な表現が可能になります。

黄土色を使用した作品事例

黄土色の自然な表現

黄土色は、風景画や静物画などにおいて、自然の要素を表現するために頻繁に使用されます。

- 風景画では、土壌や木の幹、岩肌などの地表部分に使われることが多く、リアルな質感を出すために筆のタッチや色の重ね方が工夫されます。

- 秋の景色では、黄土色の落ち葉や枯草が背景を彩り、温かみのある雰囲気を演出します。

- 夕日の反射を受けた大地や砂漠の表現にも適しており、光の加減による色の変化を取り入れることで、より自然な印象を生み出すことができます。

- 水彩画では、黄土色を水で薄めることで透明感のある効果を作り、やわらかい表現が可能になります。

黄土色を活用したアート作品

黄土色は、古典的なアート作品において重要な役割を果たしてきました。

- クラシックな油絵では、背景や衣服、建築物の描写に用いられ、特にルネサンス期の絵画では、温かみのある肌の色を表現するためにも活用されました。

- 古典的な日本画では、黄土色は和紙の地色や金箔との組み合わせで高級感を引き立てる効果があり、屏風絵や掛け軸に多く見られます。

- また、陶芸や染色などの伝統工芸にも黄土色は活用され、素朴で自然な風合いを持つ作品に仕上げる際に重要な色彩となっています。

- 現代アートでは、ミニマリズムやナチュラルなコンセプトの作品において、黄土色が基調色として使用されることが増えてきました。

作品制作のプロセスと黄土色

黄土色は、作品全体の統一感を出すために、下塗りの段階で使用されることがよくあります。

- 絵画の初期段階で黄土色を下地に塗ることで、暖かみのある雰囲気を演出し、他の色との調和を取りやすくします。

- 特に油絵では、黄土色の下塗りを行うことで、重ね塗りをする際の発色や光の反射をコントロールしやすくなります。

- 水彩画では、黄土色を淡く塗ることで、柔らかい背景を作りつつ、明るい色を引き立てる効果があります。

- イラスト制作では、黄土色を基調としたカラーパレットを選択することで、ナチュラルで温かみのある作品に仕上げることができます。

このように、黄土色はアート作品において多様な役割を果たし、用途や表現方法によってさまざまな効果を生み出します。

まとめ

黄土色は、アートやデザイン、インテリア、ファッションなど幅広い分野で活用される魅力的な色です。温かみと落ち着きを兼ね備えたこの色は、自然と調和しやすく、古くから多くの文化で愛されてきました。

この記事では、黄土色の基本的な知識から、絵の具を使った混色方法、異なる技法での表現方法、補色の活用、深みやトーンの調整など、多岐にわたる情報を紹介しました。これらを理解し、実践することで、より自由に黄土色を扱えるようになるでしょう。

また、黄土色は他の色との組み合わせによってさまざまな印象を作り出せるため、デザインやアートにおいて欠かせない要素の一つです。例えば、ナチュラルな雰囲気を出したい場合はベージュやグリーンと、シックな印象にしたい場合はネイビーやワインレッドと組み合わせることで、より洗練された作品や空間を作ることができます。

黄土色を活用することで、あなたの作品やデザインにより深みと個性を加えることができます。本記事を参考に、ぜひ黄土色を自在に操り、表現の幅を広げてください。