日常生活でふと大切なものをなくしてしまったとき、心が落ち着かず不安になるものですよね。そんなとき、おみくじの「失せ物」の項目に目が留まったことはありませんか?実はこの「失せ物」は、単なる物探しのヒントにとどまらず、人間関係や心の持ち方まで映し出す奥深い意味を持っています。

本記事では、初心者の方にも分かりやすく「失せ物」の読み解き方や活用法を優しい口調でご紹介します。

おみくじの「失せ物」とは?意味と読み方を解説

失せ物の基本的な意味と由来

おみくじの中に書かれている「失せ物(うせもの)」とは、なくしてしまった物を指します。 昔から人々は、お財布や鍵、手紙など大切なものを落としてしまったとき、おみくじを頼りに見つかるかどうかを占ってきました。

さらに、江戸時代や明治時代の文献にも「失せ物」の項目が見られ、人々が生活の中でいかにこの占いを大切にしてきたかが分かります。単に物を探すだけでなく、「無くしたものは必ず戻るのか、それとも縁が切れるのか」を知ろうとする気持ちが込められていました。

物以外も指す?家族・信頼・チャンスなどの広い意味

実は「失せ物」は物理的な物だけではなく、人との信頼関係や大切なチャンスを指す場合もあります。たとえば、疎遠になった友人との関係や、忘れていた夢・目標なども「失せ物」と解釈できるのです。

単に“探し物”という意味にとどまらず、心のつながりや失いかけているものへの気づきを教えてくれるサインでもあるのです。 さらに、現代では「失せ物」を心の迷いや自己肯定感の低下に当てはめて読み解く人も増えており、人生の節目に立ち止まって自分を見つめ直すきっかけとして使うこともできます。

おみくじの歴史と「失せ物」の位置づけ

おみくじの起源と神社仏閣での役割

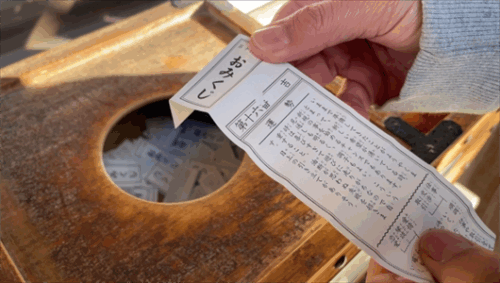

おみくじは平安時代から続く、日本独自の占いの文化です。当初は神意を問うための儀式で使われており、今のように日常的に引くものではありませんでした。その後、鎌倉や室町の時代には庶民の間にも広まり、江戸時代には寺社詣での楽しみのひとつとして定着しました。特に江戸の町では「おみくじ売り」が立ち並び、多くの人が吉凶だけでなく細かな項目を参考に生活に役立てていたと伝わっています。

古くから「失せ物」が重視されてきた理由

当時の人々にとって物を失うことは大きな問題でした。特に手紙や印鑑、道具などは生活に直結していたため、「失せ物」の占いは身近で切実なものでした。例えば、農具を失えば仕事に大きく影響し、印鑑や証文をなくせば生活基盤が揺らぐこともあったのです。そのため「失せ物」は他の項目と同じか、それ以上に大切にされてきました。こうした背景から、現代でも「失せ物」の項目が残され、人々の関心を集め続けています。

おみくじの失せ物は見つかる?運勢結果ごとの違い

「出でず」「出べし」「出がたし」などの表現解説

- 出でず:見つからない可能性が高い

- 出べし:時間がかかるが見つかる

- 出がたし:非常に見つかりにくい

これらの表現は単なる結果ではなく、探し方や心構えへのアドバイスでもあります。例えば「出でず」と書かれていても、時間をかけて丁寧に探した人が後から見つけるケースも多くありますし、「出べし」は焦らず行動することの大切さを示しているとも受け取れます。「出がたし」は特に注意深く探す必要があるというサインで、身近な人に協力を求めたり、視点を変えると発見につながることがあります。

「見つかる場所」や「誰が知っている」など具体的ヒント例

- 「人の知るところにあり」

- 「家の中にあり」

など、少し具体的なヒントが書かれていることもあります。中には「子供の知るところにあり」など人物を示す場合もあり、周囲との関わりの中で探すことを促しています。

読み解きながら、自分の状況に照らして確認すると意外な気づきが得られるでしょう。また、こうした表現は「物理的な場所」だけでなく「人間関係や心の中」を指していることもあり、深い解釈を楽しめます。

大吉・凶など全体運との関係性

全体運が良いときは「失せ物」も見つかりやすいとされます。大吉の場合は比較的短い時間で戻ってくることも期待でき、吉の場合は人に助けられて見つかることが多いと伝えられています。

逆に凶のときは、失ったものは縁が薄くなったサインと受け止めてもいいかもしれません。見つからない場合でも、それは新しい出会いや新しい物を手に入れるチャンスと考えると心が軽くなります。

失せ物と人間関係の意外なつながり

失せ物が「人に渡る」場合の意味

「人手に渡る」と出たときは、物が誰かのもとにある可能性を示しています。物理的な意味だけでなく、人との関わりや関係性を象徴することもあります。例えば、忘れ物を拾ってくれた友人や職場の同僚が保管しているといった実際的な意味のほかに、「 大切な気持ちや役割を他者に委ねている」状態を暗示することもあります。 こうした読み方をすると、失せ物は単なる物質的な問題ではなく、人との関係を深めたり信頼を確かめる機会として捉えられます。

「子供の知る事あり」「男子・女子の知る事あり」の読み解き

これは「周囲の誰かが情報を持っている」というサインです。身近な人とのコミュニケーションを大切にすると、意外なところから答えが見つかるかもしれません。例えば「子供の知る事あり」と出た場合、家族内の子供が偶然その物を見つけていたり、思わぬヒントを与えてくれることもあります。

「男子・女子の知る事あり」も同様で、友人や同僚が失せ物に関する情報を握っている可能性があります。おみくじを通じて「一人で抱え込まず、周囲に相談する」ことの大切さを教えてくれているのです。

人間関係・信頼関係を象徴するケース

失せ物は「失った信頼」や「距離ができた人間関係」を表すこともあります。たとえば、疎遠になっていた友人との関係をもう一度見直すきっかけや、職場での誤解を解消するサインとして受け取ることもできます。

おみくじは、物探しだけでなく心の整理にも役立つのです。さらに「失せ物」をきっかけに、人との関係を再確認したり、自分自身の心の状態を振り返る時間を持つことで、日常に新しい発見や温かい気づきをもたらしてくれるでしょう。

失せ物の場所や状況から探るおみくじのヒント

北・南・東西など方角の意味

おみくじに書かれる方角は、探す方向のヒントとも言われます。たとえば「北にあり」とあれば、自宅の北側や北向きの部屋を探してみましょう。さらに「東にあり」と書かれていれば朝日が昇る方角を意識するとよく、出発点や新しい場所を探すサインとも解釈できます。

「西にあり」は夕暮れや過去に関わる場所を示すことが多く、昔使っていたカバンや引き出しの奥から見つかることも。 方角は単なる地理的方向にとどまらず、「人生の流れ」や「気の向き」を象徴する場合もあります。

高いところ・低いところの象徴性

「高き所にあり」と出れば棚やタンスの上、「低き所にあり」なら床付近や引き出しの下など。視点を変えることで見落としがちな場所が見えてきます。また「高い場所」は社会的な地位や目標を、「低い場所」は基盤や足元を象徴することもあります。物理的に探すだけでなく、自分の現状や立場を省みるヒントとしても活用できるのです。

「手近にあり」「人手に渡らず」の具体例

「手近にあり」は意外と身近な場所にあるという意味。「人手に渡らず」は、まだ誰にも持ち出されていないことを示しています。安心して探せるサインです。たとえば、普段使う机の引き出しやバッグのポケット、玄関の靴箱の中など、自分では見たつもりでも見落としているケースが多いものです。

「手近にあり」と出た場合には、まず自宅や職場などの身近な空間を丁寧に探すことが推奨されます。「人手に渡らず」という表現は、落としたとしても他人の手に渡っていないことを意味するため、落ち着いて再確認することで比較的見つかりやすいと言われています。こうした表現は、探す場所を狭めて効率よく行動するための実践的なヒントになります。

実際に当たった体験談・エピソード

「おみくじに『家にあり』と出て、本当に押し入れから出てきた」などのエピソードは少なくありません。信じて探すことが見つかるきっかけになります。加えて、「人手に渡らず」と書かれていた後に数日探したら、自宅のソファの隙間から出てきたという話もよく聞きます。このような体験談は「やはりおみくじは侮れない」と感じさせてくれるエピソードであり、読者の心に安心感や納得を与えてくれます。

実際に失せ物が見つかった人の体験談

財布や鍵が出てきたケース

多くの人が「出でず」と書かれても諦めずに探したことで、数日後に発見できたと体験談を残しています。おみくじは「探すヒント」を与えてくれる存在でもあります。例えば、ある女性はおみくじに「人の知る所にあり」と出たあと、家族に相談したら子供が偶然鍵を見つけていた、という出来事を体験しています。

別の例では「高き所にあり」と出て、数日後に棚の上の箱から財布を発見した人もいます。こうした体験談は「占いをただの言葉で終わらせず、行動につなげることが大切」という教訓にもなります。

見つからなかった場合の前向きな捉え方

失せ物が見つからなかった場合でも「新しいご縁がある」「買い替えのきっかけ」として前向きに受け止めると、気持ちが楽になります。例えば、古くなった財布をなくしたことをきっかけに新しい財布を購入し、そこから気分を一新できたという人もいます。物が見つからなかったとしても、それが自分にとって不要になったものや縁が切れるべきものだったと考えると、心が軽くなりやすいのです。

また、「失せ物が見つからない」ことを通して自分の物の管理や日常の習慣を見直すきっかけにした人もおり、人生にプラスになる学びへとつながっています。

神社やお寺ごとで意味に違いはある?

表現や解釈の差異について

神社やお寺によって、同じ表現でもニュアンスが違うことがあります。地域や宗派ごとの伝え方の違いを知るのも興味深いです。たとえば「出でず」と書かれていても、ある神社では「縁を切るべきもの」と解釈する一方で、別のお寺では「時間が経てば戻る」と柔らかく伝えられることもあります。参拝先によって細かいニュアンスが変わるため、複数のおみくじを比べてみるのも学びになります。

地域性や信仰によるニュアンス

古くからの土地柄や信仰によっても表現はさまざま。その背景を知ると、さらにおみくじが身近に感じられます。例えば、海沿いの地域では「水辺にあり」といった表現が出やすかったり、山間の寺社では「高き所」といった言葉が強調されることがあります。

土地の特徴や信仰が色濃く反映されるため、その地域独自の文化や生活習慣が垣間見えるのです。こうした違いを知ることで、おみくじを単なる占いではなく「地域文化に触れるきっかけ」として楽しむこともできます。

よくある勘違いと注意点

おみくじは絶対的な予言ではない

「失せ物は絶対に出ない」と決めつける必要はありません。 おみくじはあくまで目安であり、自分の行動で未来は変えられます。 さらに、同じ表現であってもその時の状況や自分の心境によって受け止め方が変わるため、柔軟な姿勢が大切です。「当たる・当たらない」だけで一喜一憂せず、生活の中でどう活かせるかを考えることが本来の意義につながります。

心の指針として受け止める大切さ

失せ物は「焦らず落ち着こう」というメッセージでもあります。心を整えるヒントとして受け止めましょう。また、見つからないときこそ「一度休んで深呼吸する」「気持ちを切り替えて後日探す」などの行動が役立ちます。

おみくじは単なる探し物の指南ではなく、自分の心を平穏に保つためのアドバイスでもあるのです。加えて、「失ったことを通じて何を学べるか」に目を向けると、失せ物は新たな気づきをもたらすきっかけとなります。

おみくじ失せ物のアドバイスを日常生活に活かす方法

見つけるための行動と心構え

- 同じ場所をもう一度よく探す

- 気持ちを落ち着ける

- 周囲に相談する

- 探す時間帯を変えてみる(朝と夜で気づきが異なることも)

- 無理に焦らず、一度休んでから再挑戦する

これだけでも、解決につながることが多いです。さらに、おみくじをきっかけに「普段から整理整頓を心がける」「大切な物の置き場所を決める」など日常生活の習慣を改善すると、再び失せ物を出さない工夫にもつながります。また、気持ちが焦っているときは見えているものも見落としがちなので、深呼吸をして心を整えることも大切です。

人間関係や仕事・信頼への応用

失せ物の占いを人間関係に当てはめれば、失った信頼を取り戻すための行動のヒントになります。例えば、誤解やすれ違いで距離ができた相手と再び会話を持つ勇気を促してくれることもあります。仕事の場面では「失せ物」を成果やチャンスと読み替えて、失った機会を取り戻すために新しい挑戦をする後押しになるでしょう。

また、日常の中で「忘れていた思いやりや気配り」を見つめ直すサインにもなります。小さな行動を積み重ねることで信頼回復につながり、職場や家庭での人間関係もよりスムーズになります。

気持ちを整える「リセット」の意味

失せ物が見つからなかったとしても、それは新しいスタートを切る合図。リセットのきっかけとして受け止めると気持ちが軽くなります。たとえば「失せ物が戻らなかったこと」を、執着を手放すチャンスや新しいものを迎える準備と解釈すれば、気持ちを前向きに整えることができます。こうしたリセットは人生の節目をスムーズに乗り越える助けになり、自分自身をリフレッシュするきっかけとなるでしょう。

失せ物のおみくじを引いたときにやるとよいこと

同じ場所を丁寧に再確認する

人は焦ると見えているものも見落とします。もう一度、丁寧に探してみましょう。特にカバンの内ポケットや引き出しの隅、ソファの隙間など、意外と盲点になりやすい場所を改めて探すと発見につながることがあります。

周囲の人に尋ねてみる

家族や友人に聞いてみると、意外な情報が得られることがあります。例えば、家族が何気なく拾って別の場所に置いていたり、友人が預かっていたというケースも少なくありません。周囲の人の視点を借りることで、思わぬ手がかりを得られる可能性があります。

心当たりを整理して行動する

探す前に「どこで最後に使ったか」を紙に書き出すと、行動がスムーズになります。さらに、使った時間帯や状況、誰と一緒にいたかまで思い出すことで、探す範囲をより正確に絞ることができます。メモに残すことで思考が整理され、焦りも軽減されるため効果的です。

神社での心構えを意識する

おみくじで失せ物を占ったあとには、焦らずに心を落ち着けることが大切です。神社やお寺で静かに深呼吸をするだけでも気持ちが整い、冷静に行動できるようになります。

よくある質問(FAQ形式)

「失せ物」とはどんな意味?

なくした物を指すだけでなく、人間関係や信頼など目に見えないものを指すこともあります。例えば「夢」や「やる気」といった抽象的なものを失せ物に重ねて解釈する人もいます。物質的な物に限らず、気持ちや人間関係を見直すサインと受け止めることができるのです。

おみくじの失せ物が「出でず」と出たらどうする?

すぐには見つからない可能性が高いですが、時間を置いて探すと出てくることもあります。実際に「出でず」と出たものの、数週間後に偶然見つかったという体験談もあります。大切なのは諦めずに探すこと、そして気持ちを切り替える柔軟さです。時には「新しい縁に切り替えるべきサイン」と考えることで心が楽になる場合もあります。

失せ物と人間関係の関係は?

「失せ物」は信頼やご縁を象徴することがあります。人間関係を見直すサインとして受け止めるのも良いでしょう。例えば、疎遠になっている相手との関係を修復するきっかけになったり、誤解が解ける兆しを示す場合もあります。単に物探しだけでなく、心の整理や人との縁を大切にするためのアドバイスとして役立てられるのです。

おみくじで失せ物が「見つかる」とは本当?

必ずしも物理的に見つかるとは限りませんが、多くの人が「参考になった」と感じています。

実際には

- 「探す視点を変えるきっかけになった」

- 「気持ちを切り替えることができた」

といった心理的な効果も大きく、単なる物探し以上の意味を持つことが少なくありません。

例えば、おみくじをきっかけに部屋を片付け直したことで思いがけず大切な書類を発見したり、人間関係を見直すことで失った信頼を取り戻すことにつながったケースも報告されています。

実際に体験談はある?

はい。財布やアクセサリーが出てきたという話は多くあります。さらに「おみくじに『高き所にあり』と出て、棚の上から見つかった」「『人手に渡る』と書かれていて、友人が預かっていた」など具体的な体験談もよく聞かれます。こうした事例は、おみくじを信じて行動することで結果につながる可能性があることを示しており、信頼や安心感を与えてくれるのです。

まとめ|今日からできる「失せ物」への向き合い方

おみくじの「失せ物」は、単なる物探しのヒントではなく、心の整理や人間関係を見直すサインでもあります。大切なのは「当たる・当たらない」にこだわるのではなく、そこからどう行動し、どう気持ちを整えるかです。焦らずに、落ち着いて、日常に活かしてみましょう。

さらに、失せ物に関するメッセージは自分を見つめ直す機会でもあります。なくした物やご縁をきっかけに、自分の暮らし方や人とのつながりを振り返る時間を持つと、新しい気づきや学びが得られるでしょう。こうした姿勢を持つことで、おみくじは単なる占いを超えて、毎日の暮らしをより前向きに彩ってくれる心強い指針となります。