古来より、十二支は時間や年を表すだけでなく、方位とも密接に関わりを持ってきました。特に東洋の伝統文化において、干支と方位の関係は家相、風水、さらには暦の決定にも影響を与えています。私たちの生活の中にも、知らず知らずのうちにこの十二支の方位の概念が取り入れられており、住宅の設計や旅行の計画、さらには占いの判断基準としても活用されています。

本記事では、十二支と方位の基本的な関係性をはじめ、歴史的な背景や実生活への応用について詳しく解説します。さらに、各方位に対応する干支の意味や、現代生活における活用方法を具体的な例とともに紹介します。日常の行動の中に十二支の方位の知識を取り入れることで、より運気を高め、効果的な選択ができるようになるかもしれません。

十二支と方位の関係を調べる

十二支の方位の基本を理解する

十二支はもともと時間や年を表すだけでなく、方位を示す役割も担ってきました。現代においても、風水や家相学などで利用される重要な概念です。特に、建築や方位占い、さらには古来の農業計画にも大きく影響を与えてきました。

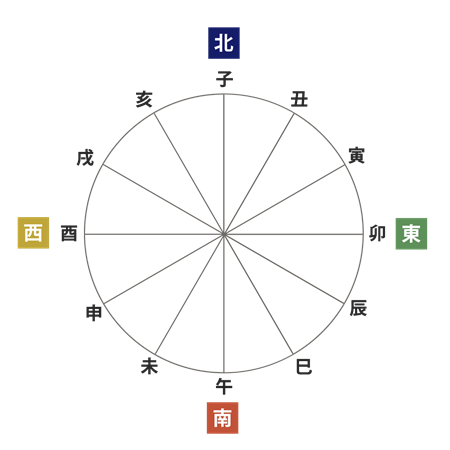

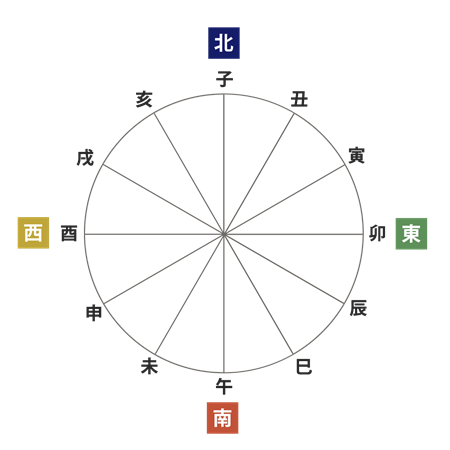

方位の基本として、十二支は円を30度ずつ分割し、360度の方位を12等分します。たとえば、子(ね)は真北を示し、午(うま)は真南を示します。このように、それぞれの干支が特定の方位を示しています。また、十二支の方位は「十二支方位盤」として視覚的に整理され、家相や旅行運、さらには戦略的な方位決定にも活用されてきました。

さらに、十二支方位は単独ではなく、陰陽五行説とも深い関係があります。たとえば、木・火・土・金・水の五行の性質が各方位に影響を及ぼし、風水や占いの中で重要な指標となるのです。また、各方位には特定の守護神が宿るとされ、神社や仏閣の建築においても考慮されることがあります。

このように、十二支と方位の関係は単なる方角の指標にとどまらず、歴史的・文化的な背景を持ち、現代においても実用的な知識として広く活用されています。

方位ごとの十二支の読み方

以下のように、十二支ごとに対応する方位があります。

- 北:子(ね)

- 北東:丑(うし)・寅(とら)

- 東:卯(う)

- 南東:辰(たつ)・巳(み)

- 南:午(うま)

- 南西:未(ひつじ)・申(さる)

- 西:酉(とり)

- 北西:戌(いぬ)・亥(い)

方位神と十二支の関係性

風水や陰陽道において、方位にはそれぞれ特定の神様が宿るとされています。方位神は年ごとに移動し、吉凶をもたらすとされるため、家相や旅行の計画を立てる際に重要な指標となります。

たとえば、北東(丑寅)は「鬼門」として忌み嫌われることが多く、特に慎重に扱われる方位です。鬼門には邪気が集まりやすいとされ、伝統的な日本建築では玄関や水回りをこの方角に配置しないように工夫されることが多く見られます。逆に、鬼門を浄化するために神聖なものを配置したり、鬼門封じのための祈祷が行われることもあります。

一方、南西(未申)は「裏鬼門」と呼ばれ、同じく重要視されています。裏鬼門は鬼門と対をなす方位であり、家のエネルギーの流れを整えるためには適切な対策が必要とされます。風水では、裏鬼門に植物や盛り塩を配置することで、悪い気の流入を防ぐ方法が推奨されています。

さらに、各方位にはそれぞれ特定の神々が宿るとされ、「大歳神」「歳破神」「五黄殺」などの影響を受けることがあります。たとえば、大歳神がいる方位は吉とされますが、歳破神が位置する方位は凶とされ、避けるべきと考えられています。このような知識を活用することで、風水や陰陽道をより実践的に取り入れることができます。

このように、十二支と方位神の関係は単なる占いの概念にとどまらず、日常生活や建築、さらには重要な決断をする際の指針として活用されています。

東西南北の方位と十二支の適用

丑寅の方角とは?

丑寅の方角(北東)は、鬼門とされる方位です。風水では、この方角に玄関や門を設けることは避けるべきだとされています。鬼門は邪気が入りやすいとされ、家相ではこの方角に水回りや寝室を配置しないようにするのが一般的です。また、鬼門封じとして神棚やお守りを設置するなどの対策が取られることもあります。

歴史的には、丑寅の方角は陰陽五行説と深く関わっており、木気の要素を持つため変化や成長の影響を受けやすいとされています。そのため、慎重に扱われると同時に、適切な対策を取れば吉方に転じることも可能です。

辰巳の方角の特徴

辰巳の方角(南東)は「発展」の象徴とされ、商売繁盛や新しいことを始める際に良い影響を与える方角とされています。風水では、辰巳の方角はエネルギーの流れが活発で、陽気が強いとされるため、オフィスや店舗の入口をこの方角に設けることで商売運が向上すると考えられています。

また、辰巳の方角は人間関係やコミュニケーションの運気とも関係しており、南東にリビングや食事スペースを配置することで家庭内の和が保たれると言われています。古来、日本の寺社仏閣の多くが南東を向いて建設されたのも、この方位の持つ良いエネルギーを活用するためだったと考えられます。

干支に基づく家相の見方

家相では、干支の方角を考慮して間取りを決定することがあります。たとえば、鬼門(北東)には水回りを避ける、南東には窓を設けるといった工夫が推奨されます。これにより、良い気を家に取り入れ、不運を防ぐことができます。

さらに、方角に適した色や素材を用いることで、家の気の流れを整えることが可能です。例えば、鬼門に白や青を基調としたデザインを取り入れると邪気を払い、南東には木製の家具や植物を配置することで発展運を高める効果があるとされています。このように、家相において干支方位の活用は、暮らしやすさや運気向上に役立てられています。

季節と十二支の関連性

春・夏・秋・冬の干支

十二支は季節とも密接な関係があります。たとえば、

- 春は寅・卯・辰

- 夏は巳・午・未

- 秋は申・酉・戌

- 冬は亥・子・丑/li>

に対応します。これは、古代中国の暦法に基づいており、各干支が自然界のサイクルと関連して配置されています。

十二支における季節の意味

各季節の十二支には、それぞれ特有の意味があります。

春(寅・卯・辰)

草木が芽吹く時期であり、新しい始まりや成長を象徴します。寅は力強いスタート、卯は安定した成長、辰はエネルギーの頂点を示すとされます。

夏(巳・午・未)

陽気が強まる時期で、繁栄や情熱の象徴です。巳は計画や知恵、午は活動のピーク、未は調整や次の段階への準備を示します。

秋(申・酉・戌)

収穫と整理の時期であり、結果を生かし次に備えるタイミングです。申は変化、酉は成果、戌は守りの姿勢を象徴します。

冬(亥・子・丑)

寒さと静寂の時期で、内省や休息の時間とされています。亥は終わりと始まりの境目、子は新たなサイクルの開始、丑は次の成長のための準備を示します。

カレンダーに見る十二支の位置

干支の考え方は、旧暦のカレンダーにも反映されており、農作業の計画などに役立てられてきました。たとえば、春の寅月(2月頃)は種まきや農耕の準備を始める時期とされ、夏の午月(6月頃)は作物の成長が最高潮に達します。秋の酉月(9月頃)は収穫期であり、冬の子月(12月頃)は土地を休ませる期間とされてきました。

また、旧暦では十二支が月だけでなく日や時刻にも適用され、農作業や祭礼、日常の活動にも影響を与えていました。このように、十二支と季節の関係は、単なる占いの概念ではなく、長い歴史の中で培われた実用的な知識として活用されてきたのです。

方位による占いと十二支

方位による吉凶を占う

風水や九星気学では、方位によって吉凶を判断し、開運を目指すことができます。方位には「吉方位」と「凶方位」があり、それぞれの干支と組み合わせることで、より細かく運勢を分析することが可能です。たとえば、旅行や引っ越しの際に、吉方位を選ぶことで運気を上げることができるとされています。

方位の吉凶を判断する方法として、年盤・月盤・日盤などを用いる九星気学の手法があり、特定の年や月に強く影響を与える方角を知ることができます。また、「暗剣殺」や「五黄殺」などの凶方位を避けることで、不運を回避することができると考えられています。

十二支を用いた運勢の読み方

十二支を方位と組み合わせることで、旅行や引っ越しなどの運勢を占う方法があります。たとえば、十二支の相性を考慮し、適した方位に移動することで運気の上昇が期待できます。干支と方位の組み合わせは、個人の生まれ年の干支によって異なるため、事前に詳細な分析を行うことが重要です。

また、干支と方位はビジネス運や家庭運にも影響を与えるとされ、商売繁盛のためには特定の方位を重視することが推奨されています。例えば、午年生まれの人は南を吉方位とし、逆に北は慎重に扱うべき方位とされています。

具体例/年賀状に見る干支と方位

年賀状のデザインにおいて、干支の動物の向きや位置が意識されることがあります。例えば、十二支が右向きか左向きかによって、吉兆を表すことができるとされるため、多くのデザインに縁起の良い方位を取り入れています。

さらに、年賀状に描かれる富士山や初日の出などのモチーフも、方位と関連があります。富士山は北東の鬼門封じとしての役割を果たし、初日の出は東を象徴することで、新年の希望や発展を表現します。こうした細かい要素が、日本の伝統的な年賀状デザインに影響を与えているのです。

このように、方位と十二支の組み合わせは日常生活の中にも見られ、開運や吉兆を願う文化の一部として受け継がれています。

歴史的背景と十二支の方位

中国古代における方位の概念

十二支方位の概念は、中国の古代思想に由来し、風水や暦の形成に影響を与えました。中国では、十二支は単なる年や時間を表すだけでなく、方位や空間の概念と結びついていました。これは「天円地方」の思想に基づいており、天体の運行と地上の現象が密接に関連していると考えられていたからです。

風水においては、十二支の方位は「八卦」や「五行説」と組み合わされ、住居や都市の配置に影響を与えました。たとえば、北の「子」の方角は水の要素を持ち、冷静さや知恵を象徴するため、水に関連する都市計画や建築が推奨されました。南の「午」は火の要素を持ち、活発で繁栄をもたらすとされ、都市の門や市場などが設けられることが多かったとされています。

江戸時代の十二支方位のさまざま

日本では、江戸時代においても十二支の方位が生活の指標として用いられていました。特に、城郭や街道の設計には十二支の概念が取り入れられ、城の鬼門(北東)には寺院や神社を配置して邪気を払う風習がありました。また、鬼門を避けるために城の入口を別の方角に設けることもありました。

さらに、江戸時代の庶民生活では、方角と十二支を活用した占いが広まり、旅行や商売の際に吉方位を調べる習慣がありました。「陰陽道」や「九星気学」と組み合わせた方位占いが流行し、特に商人や旅人にとって重要視されました。また、江戸幕府も方位の概念を政治や行政に取り入れ、城下町の整備や寺社の配置に活用していたといわれています。

日本における干支の由来について

干支の概念は中国から伝来し、日本独自の解釈を加えながら発展してきました。日本では、十二支は暦や方位の概念だけでなく、農耕や祭事、さらには神話や伝説にも深く結びついています。

たとえば、日本の神話に登場する「天岩戸伝説」では、方位と十二支が重要な要素となっています。また、神社仏閣の配置や寺院の建立においても、十二支の方位が考慮されることがあり、特定の神社では干支にちなんだ御守りやお札が授与されることもあります。

さらに、日本では十二支に基づいた「守護本尊」信仰もあり、各干支に対応する仏像が存在します。たとえば、子(ね)年の守護本尊は千手観音、午(うま)年の守護本尊は勢至菩薩とされています。これらの信仰は、古代中国の影響を受けながらも、日本独自の形で発展し、現代に至るまで続いています。

このように、十二支と方位の概念は中国から伝わりながらも、日本独自の発展を遂げ、歴史や文化の中に深く根付いてきました。

十二支方位のイラストと解説

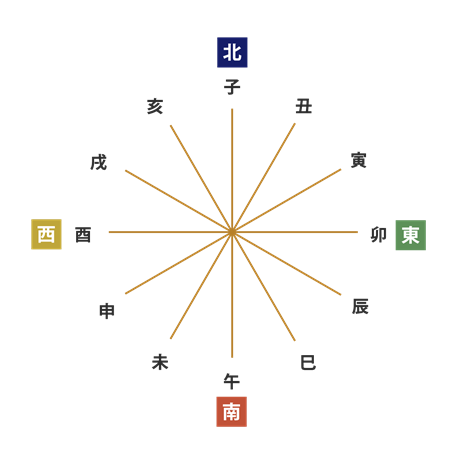

東西南北と十二支の図解

十二支と方位の関係を視覚的に理解するための図解は非常に有用です。例えば、時計の文字盤をイメージし、それぞれの方角に対応する動物を配置すると、直感的にその関連性を把握しやすくなります。

十二支の方位は、古くから風水や家相、さらには都市設計にも活用されてきました。例えば、中国の紫禁城や日本の平城京、江戸城の設計には、十二支方位の概念が用いられており、城郭の門や街のレイアウトにも影響を与えています。

十二支の動物たちの位置関係

各動物がどの方位を象徴しているかを理解することで、干支方位をより深く学ぶことができます。十二支の動物は、それぞれの方位ごとに特定の性質や意味を持ちます。

例えば、北に位置する子(ね)は水の性質を持ち、知恵や冷静さを象徴します。一方、南に位置する午(うま)は火の性質を持ち、活発さやエネルギッシュな性格を表します。このように、十二支と五行の組み合わせを理解することで、より詳細な方位の意味を読み解くことが可能になります。

また、各動物の相互関係も重要です。例えば、対角線上にある十二支(例:子と午、丑と未など)は「冲(ちゅう)」と呼ばれ、互いに相克の関係にあります。これは風水や占いにおいて、吉凶の判断に影響を与える要素となります。

方位ごとのイラストで見る干支

具体的な図解を用いることで、方位と十二支の関係を直感的に理解しやすくなります。例えば、家の間取り図や風水盤に十二支を組み込むことで、適切な家具の配置や間取り設計を行う手助けとなります。

また、旅行計画や移動の際にも、吉方位や凶方位を視覚的に確認できるようにすることで、より効果的に活用することができます。現代では、スマートフォンのアプリやデジタルコンパスにも十二支方位の機能が組み込まれることがあり、日常生活の中で手軽に利用できるようになっています。

このように、十二支方位の図解を活用することで、伝統的な概念をより実践的に理解し、日常生活に応用することが可能になります。

干支と方位に関する注意点

鬼門と十二支の関連知識

鬼門(北東)は、古くから厄をもたらす方角とされ、注意が必要な方位です。陰陽道や風水では、鬼門は邪気が入りやすいと考えられ、家の設計や都市計画にも影響を与えてきました。鬼門を避けるため、古来よりこの方角には門や玄関、水回りを配置しないことが推奨されています。

鬼門の概念は、日本や中国の建築様式にも深く関わっており、多くの城郭や寺院では鬼門に寺社を設置することで悪い気を封じ込める工夫がなされています。例えば、京都の比叡山延暦寺は鬼門封じの役割を果たしているとされています。また、現代でも鬼門の影響を考慮して設計される建築物は少なくありません。

北東・南西の方位の影響

北東と南西は風水上特に重要な方位であり、建築やインテリア配置に影響を及ぼします。北東(鬼門)は陰の気が強く、家の安定を乱す可能性があるとされる一方で、適切な処置を施すことで家庭運や事業運を守ることができます。

一方、南西は「裏鬼門」と呼ばれ、鬼門と対をなす方位です。裏鬼門は家庭の主婦や女性の運気に影響を与えると考えられ、特に風水ではこの方角の清潔さを保つことが重要視されます。裏鬼門が乱れると家族の和が乱れやすくなるとされるため、観葉植物や水晶を置くことでエネルギーを整えることが推奨されます。

生活に役立つ十二支方位の使い方

日常生活で方位を意識することで、運気を高めることができます。例えば、引っ越しや旅行の際には、吉方位を選ぶことで良い運気を得ることができるとされています。特に、新年や大きな決断をする際には、十二支の方位を参考にして行動すると、より良い結果を得られると考えられます。

また、仕事や学業においても、デスクの向きを吉方位に合わせることで集中力を高める効果があるとされています。さらに、寝室のベッドの向きを整えることで、健康運を向上させることが可能です。これらの知識を活用することで、十二支方位の持つ力を日常生活の中で最大限に生かすことができます。

現代生活での十二支方位の実用

旅行計画と干支方位の活用

旅行先の方位を十二支に基づいて選ぶことで、開運を意識することができます。たとえば、子(ね)の方位である北に向かうと、知識や知恵の向上に良い影響をもたらすとされ、午(うま)の方位である南に向かうと、活力やエネルギーの増進が期待できます。特に長距離旅行を計画する際には、十二支と九星気学を組み合わせることで、より詳細な吉方位を導き出すことが可能です。

また、海外旅行やビジネス出張でも、目的に応じた方位を選ぶことで、成功や円滑な人間関係を築くことができるとされています。たとえば、事業を拡大したい場合は辰巳(南東)の方位が有利とされ、精神的な安定や家庭運を高めたい場合は亥(北西)の方位が適していると考えられます。

日常生活での方位の意識

日々の行動に干支方位を取り入れることで、ポジティブな影響を得られるかもしれません。例えば、毎日の通勤・通学のルートを十二支方位に基づいて選ぶことで、運気を向上させることができます。朝に吉方位へ向かうことで、その日の気の流れを良くし、良い出来事を引き寄せるとされています。

また、買い物やレストランの選択においても、方位を意識することで、より良い選択ができる可能性があります。例えば、金運を高めたい場合は西の方位にある商業施設での買い物が良いとされ、健康運を向上させたい場合は北東(丑寅)の方角にある温泉や自然スポットを訪れることが効果的とされています。

干支による時間の使い方

十二支は時間の概念にも関係しており、一日の過ごし方にも応用できます。十二支の時間区分は以下のようになっています。

- 子(ね)時(23時~1時):新しいアイデアが生まれやすい時間。夜間の勉強や読書に最適。

- 丑(うし)時(1時~3時):体力回復や瞑想に適した時間。

- 寅(とら)時(3時~5時):運動や活動を始めると良い時間帯。

- 卯(う)時(5時~7時):朝日を浴びて活力を得る時間。

- 辰(たつ)時(7時~9時):仕事や学習をスタートさせるのに最適な時間。

- 巳(み)時(9時~11時):集中力が高まる時間で、会議や交渉に適している。

- 午(うま)時(11時~13時):エネルギーが高まる時間帯で、活発な行動に適している。

- 未(ひつじ)時(13時~15時):休憩や食事に適した時間。

- 申(さる)時(15時~17時):創造力が高まる時間。

- 酉(とり)時(17時~19時):仕事や活動のまとめに適した時間。

- 戌(いぬ)時(19時~21時):リラックスや家族との時間に適している。

- 亥(い)時(21時~23時):就寝前のリラックス時間。

このように、十二支を時間の管理にも活用することで、より効率的で充実した一日を過ごすことが可能になります。

干支方位にまつわる文化

桃太郎と干支の物語

桃太郎の鬼退治の話には、鬼門(北東)と干支の概念が関係しています。鬼門(丑寅の方角)は、昔から災厄や悪霊が出入りすると考えられており、桃太郎が鬼退治のために鬼ヶ島へ向かう物語には、干支方位の象徴的な意味が込められています。

桃太郎が旅の仲間として連れて行く犬(戌)、猿(申)、キジ(酉)は、実は鬼門(北東)に対する裏鬼門(南西)に位置する動物たちです。

つまり、鬼門の邪気を打ち払うために、裏鬼門の動物を味方につけるという、陰陽道や風水の概念が隠されていると考えられます。これは、日本の伝統的な信仰や文化が、民話の中に自然に組み込まれている例の一つといえるでしょう。

東洋哲学における方位の役割

東洋哲学では、方位と陰陽五行が組み合わさり、宇宙の秩序を形成すると考えられています。陰陽五行説では、木・火・土・金・水の五つの要素が宇宙のすべてを構成し、それが十二支の方位と関連付けられています。

例えば、東は「木」の要素を持ち、新しい生命の誕生や成長を象徴します。これは、春の訪れと植物の成長を示す「卯(う)」が東に位置することと対応しています。

一方、西は「金」の要素を持ち、収穫や実りを意味します。秋の収穫時期にあたる「酉(とり)」が西に位置するのも、この理論と一致しています。

このように、東洋哲学では方位と時間が一体となっており、日々の生活や行動を決める際にも干支の方位を考慮することが重要視されてきました。

ケルトと十二支の共通点

意外にも、ケルト文化にも干支に似た方位概念が存在し、東洋との共通点が見られます。ケルト文化の中には、方位ごとに象徴的な動物やエネルギーが存在し、東西南北の方角に特定の力が宿るとされていました。

例えば、ケルト神話では、東は新しい始まりを意味し、狼や鷹がその象徴とされています。これは東洋における「卯(う)」の方角と類似しています。また、西は魂の安息や死後の世界とのつながりを象徴し、鹿やフクロウが守護する方角とされていました。これは、東洋における「酉(とり)」の方角が秋や収穫を意味することと共通しています。

このように、世界の異なる文化においても、方位と動物の関係が見られることは興味深く、東西の思想がどこかで交わる可能性を示唆しています。

干支と方位の関係は、歴史や文化、風水など幅広い分野で活用されてきました。日常生活に取り入れることで、より良い運気を引き寄せることができるでしょう。

まとめ

十二支と方位の関係は、古くから東洋の文化や信仰、実生活に深く結びついています。中国の陰陽五行説や風水、日本の家相や神社仏閣の配置、さらにはケルト文化との類似性まで、さまざまな視点からその重要性が見えてきます。

現代においても、干支の方位を活用することで、日々の生活をより良いものにすることができます。例えば、家の間取りやインテリアの配置を考える際に十二支の方角を意識することで、運気の向上を図ることができます。また、旅行や移動の際に吉方位を選ぶことで、より良い運勢を引き寄せることができるかもしれません。

さらに、干支と方位の知識は、個人のライフスタイルだけでなく、企業の戦略や都市計画、歴史的建築の設計など、さまざまな分野で応用されています。特に風水や家相の考え方を取り入れることで、健康運や金運、家庭運の向上が期待されるため、多くの人々がこの知識を活用しています。

このように、十二支の方位は単なる占いや迷信ではなく、歴史的な背景と実用性を兼ね備えた重要な概念です。日々の選択に取り入れることで、より調和のとれた生活を実現し、開運へとつなげることができるでしょう。